Harm FREE(自然共生社会の実現)

基本的な考え方

現代社会は、大気・水・土壌環境における物質循環や再生産など、自然からさまざまな生態系サービスを受けることで維持されています。しかし、その生態系サービスは世界的に悪化しており、世界経済フォーラムのグローバルリスク報告書2025では、生物多様性の減少が今後10年間の深刻なリスクの中で気候変動に次いで2番目に深刻なリスクとして挙げられています。

川崎重工グループは、製品と事業活動における環境負荷を低減し、生態系の保全に貢献します。また、有害化学物質の適正な管理を行うとともに使用量の削減を進め、地球環境の汚染防止に努めます。

環境経営活動基本計画(Harm FREE)

環境経営活動基本計画2024重点施策と2024年度実績

| 環境計画2024重点施策 | 2024年度実績 |

|---|---|

| ①生物多様性の保全(TNFDへの対応) | |

|

|

|

|

| ②データ集計、情報発信力の強化 | |

|

|

|

|

環境経営活動基本計画2025重点施策

| 環境計画2025重点施策 |

|---|

|

|

生物多様性方針

川崎重工グループでは、2025年6月、新たに生物多様性方針を制定しました。これは、当社グループの事業活動やバリューチェーンにおいて、生物多様性へ影響を与えていることを改めて認識し、生物多様性の維持・回復という社会課題に取り組む意思を示すためのものです。

この方針の下、緩和階層(mitigation hierarchy)アプローチに基づき回避、削減、復元、オフセットの順に対応策を策定・実行し環境負荷の低減に努めるとともに、新たな技術開発により、生物多様性の維持・回復に向けたソリューションの提供を目指していきます。また、日本で2023年3月31日に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」と整合し、2030年ネイチャーポジティブ実現に向け、取り組みを進めていきます。

生物多様性の保全に向けた取り組み

TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示

川崎重工グループは「川崎重工グループ環境基本方針」に示す通り、生物多様性を尊重した事業活動を行い、環境保護を推進します。ここでは、TNFD提言に基づき、LEAPアプローチ(Evaluate, Locate, Assess, Prepareの4つのステップからなる分析)に沿った分析を進めることにより、当社の生物多様性・自然資本への依存と影響についてご報告します。

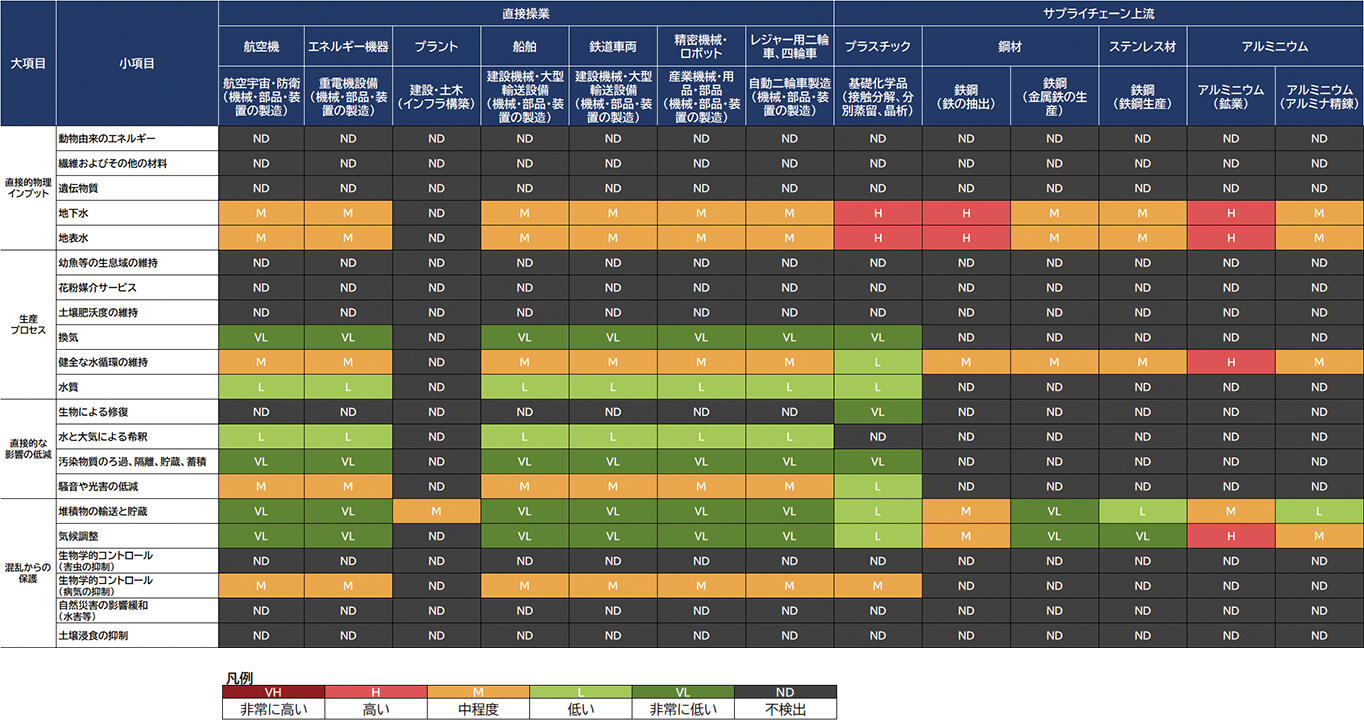

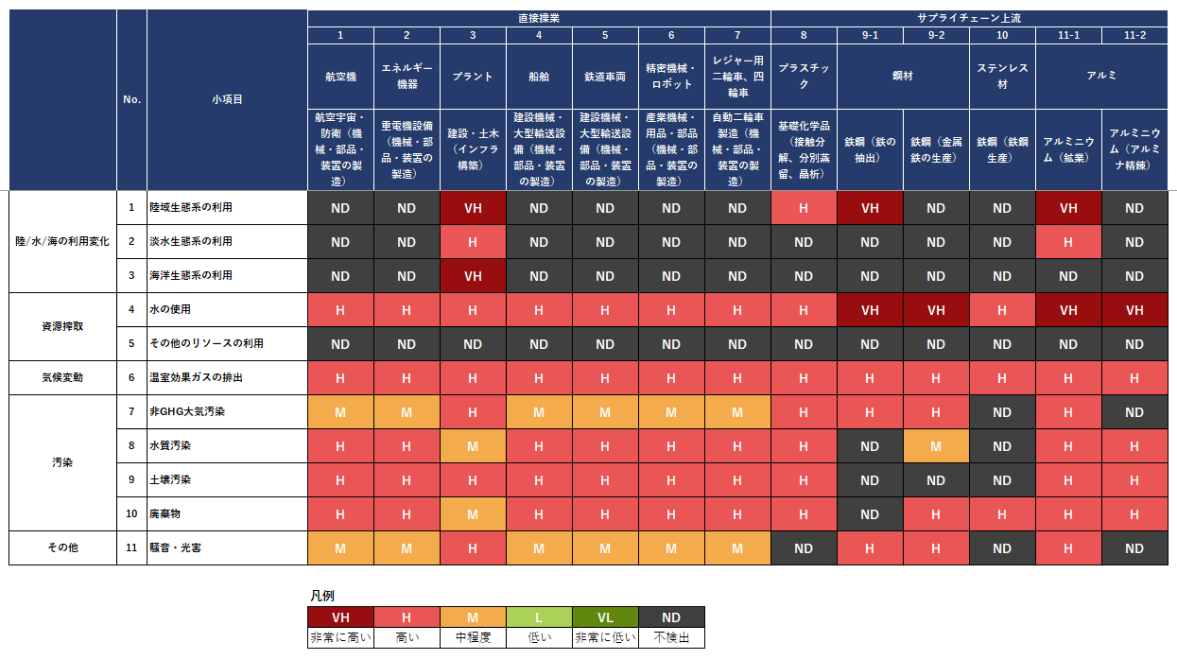

Evaluate(優先度の高い依存関係と影響の評価)

Evaluateでは、当社グループの事業を含むセクター(航空機、エネルギー機器、ほか)全体におけるマクロな影響評価を実施しています。

自然への依存・影響関係の大きさを把握するためのツールであるENCOREを用いて、リスク評価を行いました。さらに、サプライチェーン上流については、類似セクターを用いてリスク評価を行っています。

その結果、リスクの高い項目が、依存関係において4項目、影響関係において10項目あることが分かりました。当社グループは原材料として鉄やアルミニウムなどの鉱物資源を多く使用しており、その採掘や精錬工程における温室効果ガスの排出や水資源の利用が重要度の高い項目となっています。

これらの結果から、当社グループでは、プラント事業のように一部生物多様性へ直接影響を与える可能性があるものの、多くは温室効果ガスの排出や水資源の利用により、間接的に生物多様性へ与える事業態であると判断しています。

事業活動と自然との依存関係の評価結果

事業活動と自然との影響関係の評価結果

Locate (自然との接点を見つける)

Evaluateでは各セクターでのマクロな影響を分析しましたが、このLocateでは活動拠点の地理上の位置的な要因についての自然への影響評価を行っています。

当社グループの国内26生産拠点、海外16生産拠点の影響評価を行った結果、国内は比較的リスクが低く、インド、中国、メキシコでは水リスク、ブラジルでは生物多様性へのリスクが相対的に高いことが分かりました。

海外生産拠点における影響評価

| 評価項目 | 影響がある拠点数 | 拠点所在地域 |

|---|---|---|

| 生物多様性の重要性 | 3 | 南米、アジア、欧州 |

| 生態系の完全性 | 1 | 南米 |

| 樹木損失率 | 2 | 南米、アジア |

| 水の利用可能性 | 9 | 北米、アジア |

| 水質汚染 | 12 | 北米、アジア、欧州 |

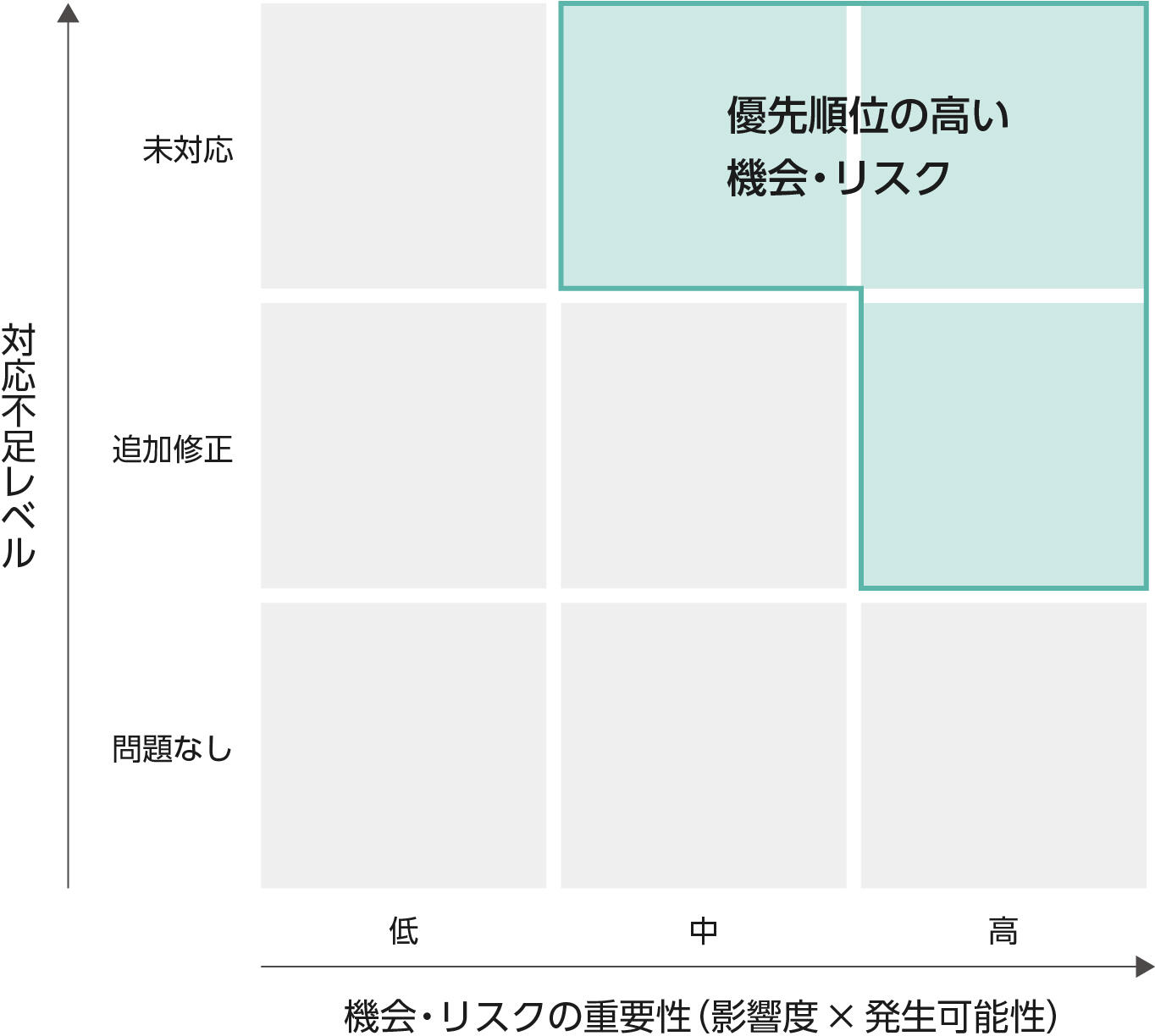

Assess (重大なリスクと機会の評価)

Assessでは、Evaluate、Locateの結果を踏まえ、当社グループにおいて、比較的リスクが高い事業、拠点を中心に機会・リスクの分析を行っています。 TNFDの例示も含め、水、土壌、廃棄物などについての想定し得る機会・リスクを抽出し、重要性と対応不足レベルの2軸で評価を行い、海外拠点では「水」が機会・リスクの両方になっていると判定しました。また、これからの資源循環の促進を想定し、資源選別需要を機会としています。

機会・リスクの評価

機会・リスクの評価結果

| 生産拠点 | 機会 | リスク |

|---|---|---|

| インド、中国ほか |

|

|

Prepare (対応と報告のための準備)

Prepareでは、以下の対応を進めています。

水資源不足については、製造時の節水、水の循環利用を進めています。また、下水処理用の曝気ポンプMAGターボ・メガMAGターボといった製品により、世界の水問題への貢献、サステナブルな下水処理場の実現を目指しています。

資源選別については、協働ロボットを用いたAI搭載資源選別支援システム「K-Repros」などにより、資源循環の促進はもちろん、作業者の負担低減等、社会課題への取り組みを進めています。

有害化学物質の削減

川崎重工・川崎車両・カワサキモータースは、人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性のある化学物質の適正な管理と代替え検討を進めています。有害化学物質として、主要VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)の排出量、ジクロロメタンおよび有害重金属(六価クロム化合物)の取扱量について継続的なモニタリングを行い、適正な化学物質管理を行うとともに使用量の削減を進め、地球環境の汚染防止に努めています。

2023年度は主要VOC、六価クロムの使用量が前年度より増加したものの、ジクロロメタンの使用量は減少しました。2024年度は、ジクロロメタン、六価クロムの使用量が前年度より増加しましたが、主要VOCの使用量は減少しました。

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。