リスクマネジメント

マネジメント・アプローチ

リスクマネジメントに関する考え方

事業分野が多岐にわたり、また、グローバル化を進める川崎重工グループにとって、事業活動の阻害要因となる重大なリスクをマネジメントすることが重要と考え、全社のリスクマネジメントシステムにより事業部門のリスク管理と全社で行うリスク管理を統合して行っています。

社則「リスク管理規則」に基づき、全社的リスク管理体制を構築するとともに、具体的なリスク管理の実施手順をマニュアル化し、想定されるリスクをグループ共通の尺度で網羅的に把握することにより、リスクまたはリスクによりもたらされる損失の未然の回避および極小化に努めています。

一方、個別の事業遂行に伴うリスクについては、社則「取締役会規則」「経営会議規則」「決裁規則」などに則り、事前に関連部門においてリスクの評価や分析、対応策などの十分な検討を行うほか、特に経営に対する影響が大きい重要なプロジェクト案件については、社則「重要プロジェクトのリスク管理に関する規則」などに則り、応札時や受注契約時、さらにはプロジェクト開始後も本社と事業部門で必要に応じて定期的にフォローアップを行うなど、リスクマネジメントのさらなる徹底を図っています。

川崎重工グループリスク管理方針

当社グループでは、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、経営に重大な影響を及ぼすさまざまなリスクをあらかじめ管理し、またリスクが発生した際にも被害を最小限とするために、「川崎重工グループリスク管理方針」を定め、社会から信頼される企業として活動しています。

リスクマネジメント体制

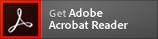

政治・経済動向、気候変動などを要因として社会・ビジネスの環境がダイナミックに変わる昨今では、平素の事業活動における的確なリスク管理が必要となります。そのため、当社グループでは「全社的リスク管理体制(ERM: Enterprise Risk Management)」を構築し、経営に重大な影響を及ぼす重要リスクの把握とその対応を行い、「グループ経営原則」に掲げるリスクマネジメントの充実を図っています。また、本社企画本部リスクマネジメント部に事務局機能を持たせ、本社各部門が協力して全社的リスク管理を推進・支援するとともに、各事業部門においても事業部門長を責任者とした同様の体制を構築し、全社的リスク管理活動を整備しています。

「全社的リスク管理体制」の下、多様なリスクに適切に対処するため、リスクの種類に応じ、全社レベル/機能別の担当会議体および各事業部門の担当部署を第1線のリスクオーナーとして、管理方法や管理体制などを定め、運用しています。また、第2線を担うリスクマネジメント部が、各管理体制の有効性および実効性を一元的にモニタリングする体制を整備することにより、リスクを個別かつ統合的に管理しています。加えて、リスクモニタリングにより当社のリスク管理状況や当社を取り巻くグローバルリスクトレンドの分析結果をレポートとしてまとめ、その内容をリスク管理担当役員が取締役会へ年2回報告しています。当社が当面注視すべき重要リスクについては、取締役会で審議・選定した後、経営会議で報告し、事業施策へ反映しています。昨今の地政学的な問題や気候変動、政治・経済不安から発生し急激に顕在化するリスクに対しては、臨時に取締役会で審議を行い、緊急対応を行っています。

さらに、内部監査部門である監査総括部が第3線として組織のリスク管理とガバナンスの有効性を評価しています。

リスクマネジメント体制図

責任者

リスク管理担当役員:代表取締役副社長執行役員 山本 克也

リスク管理担当執行役員:企画本部長 執行役員 平松 秀基

責任機関・委員会

監督側の活動としてリスクマネジメント部がリスクモニターを行い、取締役会にてモニター結果を報告しています。一方、執行側の活動として各部門のリスク対応の取り組みの共有や横連携を行い、リスクマネジメント活動の高度化を図る目的で経営リスク・危機管理委員会を設置しています。経営リスク・危機管理委員会は、リスク管理担当役員である企画本部長を委員長とし、リスクマネジメント部長、本社関連部門長および事業部門のリスク管理担当部長が出席しています。

リスク評価

対象とするリスクとリスク評価手法

当社グループでは、リスクを「事業活動の遂行や組織目標を阻害する要因や事象」と定め、戦略リスクなどのリスク項目については、組織にとってポジティブな影響を与える事象についても考慮し、外部リスク、内部リスク(戦略リスク、事業リスク)に分類したすべてのリスクをリスクマネジメントの対象としています。当社グループのリスク管理プロセスはCOSOのフレームワークやISO31001を当社グループの環境、状況に合わせて参照、アレンジしたものです。

リスクモニタリングの活動は年2回取締役会に報告し、当社グループが当面注視すべき重要リスクを取締役会にて選定・決定し、その結果を踏まえて各リスクの対象となる部門へフィードバックを行っています。また、取締役会においてリスクが高いと判断された項目については、「リスク管理活動適正性確認」と称したリスクモニタリング活動を重点的に行っています。

リスク管理の対象としているリスク項目

| リスク種別 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 外部環境 | 政府・監督官庁 | 法令・規制 | 内的環境 | 事業戦略 | ビジョン(戦略・方針) コーポレート・ガバナンス など |

| 金融機関・投資家 | 資本調達 | 業務機能 | 法務(契約・訴訟) 知的財産、セキュリティ など |

||

| 市場期待 | 管理・効率 | プロジェクト管理 財務・会計、人事 など |

|||

| 顧客・消費者・競合企業・新規参入企業 | 競合出現、市場変化 技術革新 |

技術革新 | 製品開発 など | ||

| 求職者 | 人財確保 | 製品欠陥 | 品質管理・品質保証 など | ||

| 調達先 | 外部調達 | 生産能力 | 工程管理 など | ||

| 協力企業 | サプライチェーン・物流 | ガバナンス・コンプライアンス | 組織的不正、ハラスメント、内部統制 など | ||

| 自然・社会文化・人口 | 災害、環境汚染、SDGs、サステナビリティ、気候変動、生物多様性 など | ||||

当社グループが当面注視すべきリスク

2024年度の全社モニタリング活動の結果、当社グループが当面注視すべきリスクを深刻度の順に以下の通り決定しました。

| 注視すべき重要リスク | 深刻度(リスク順位) | 危険性評価 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 顕在化 状況 |

影響時期※ | 収益影響 | 取り組み難易度 | |||

| コンプライアンス | 非常に高 | 1 | 最高 | 最高 | 最高 | 高 |

| 品質管理 | 非常に高 | 1 | 最高 | 最高 | 最高 | 高 |

| 地政学情勢 | 高 | 3 | 最高 | 高 | 高 | 高 |

| 保護主義による国際経済 情勢不安 |

高 | 3 | 最高 | 高 | 高 | 高 |

| AI・サイバーセキュリティ | 高 | 5 | 高 | 最高 | 中 | 高 |

| カーボンニュートラル (気候変動) |

中 | 6 | 高 | 中 | 高 | 高 |

| 国内自然災害 | 中 | 7 | 中 | 中 | 高 | 高 |

| 中国・台湾情勢 | 中 | 7 | 中 | 中 | 高 | 高 |

- ※「影響時期」は影響顕在化までの期間が短いものを「高」、長いものを「低」としています。

評価における4つの視点

| 評価視点 | 評価内容 |

|---|---|

| 顕在化状況 |

|

| 影響時期 |

|

| 収益影響 |

|

| 取り組み難易度 |

|

リスクへの対応状況

| 注視すべきリスク | リスクの内容 | リスクに対する対応策 |

|---|---|---|

| コンプライアンス |

|

|

| 品質管理 |

|

|

| 地政学情勢 |

|

|

| 保護主義による国際経済情勢不安 |

|

|

| AI・サイバーセキュリティ |

|

|

| カーボンニュートラル(気候変動) |

|

|

新興リスク

当社グループが当面注視すべきリスクのうち、外部環境の変化により中長期(3~5年)に事業活動に重要な影響を及ぼす可能性のあるものを新興リスクと位置づけ、全社モニタリング活動の結果を踏まえて定期的に見直しを行っています。主な新興リスクの概要、想定される影響およびその緩和措置は以下の通りです。

| 国内自然災害リスク | |

|---|---|

| リスクの概要 | 日本は災害多発国であり、政府は南海トラフ地震・首都直下型地震の発生確率の予測を2025年1月に引き上げ、注意を促しています。また、近年、日本では豪雨・台風・大規模森林火災が頻発し、激甚化しています。巨大地震または重大な自然災害が西日本で発生した場合、当該地域に主要拠点を持つ当社グループは深刻な被害を受け、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 |

| 想定される影響 | 地震や津波により、当社の製造拠点の建物や設備が物理的に損壊し、生産活動が停止することに加え、社会インフラが甚大な被害を受けることが予想されます。そのため、自社工場が早期に復旧した場合でも、サプライチェーンの寸断により原材料や部品の調達困難が継続し、生産活動の正常化までに長期間を要する可能性があります。

また、当社は、ガスタービンなどの発電設備やエネルギープラント、鉄道車両などの輸送機器など、社会活動を支える製品の製造・販売を行っているため、当社生産活動の復旧遅れにより、国・地域社会の活動に大きな影響を及ぼすことが想定されます。 |

| 緩和措置 | 自然災害発生時の事業継続を可能にするため、BCPを策定し、定期的な BCP訓練により組織の災害対応力を強化しています。また生産活動においては、被害を最小化するため施設の耐震化やサプライチェーン強靭化などを進めています。

さらに、社会活動の復旧に向け、自治体と連携した復興支援体制を整備しています。具体的には、無人ヘリコプターやオフロード四輪車など、復興に有用な当社製品を提供するとともに、災害発生時にこれらの製品を活用した支援活動を速やかに実行できる仕組みを整備しています。また、社会インフラ製品については、エッセンシャル事業として被災時にも継続して製品・サービスを提供できる体制としています。 |

| 中国・台湾情勢リスク | |

|---|---|

| リスクの概要 | 近年、中国・台湾情勢は、政治、経済、安全保障の観点から多くの影響が懸念されるため国際社会から注視されています。当社グループは、中国・台湾において事業活動を行っており、特に中国には生産工場や販売拠点を多数有しているため、台湾海峡周辺の物流が混乱・麻痺した場合、大きな事業影響が発生します。 |

| 想定される影響 | 中国・台湾情勢が悪化した場合、物流と生産に深刻な影響を及ぼす可能性があり、事業活動の制限により現地法人の収益に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社グループの中国における事業活動は、中国国内での地産地消・地産輸出が大部分を占めますが、一部、日本での製品製造プロセスに組み込まれているため、日本国内の生産活動にも影響を及ぼすことが想定されます。 |

| 緩和措置 | 従業員、顧客、サプライヤー、政府関係者などとの信頼関係を維持し、中国・台湾事業を長期視点で継続することを基本的な対応方針とし、国内外の専門家と連携して情報収集・分析活動を強化するとともに、危機レベルに応じた対応計画を定めています。 また、日本の生産拠点で中国現地法人から調達している部品については、状況に応じて内製化できる生産体制を構築しています。 これらの対策については、情勢変化を踏まえ、適宜見直しを行っています。 |

リスク文化

リスクマネジメントに関する教育・啓発

当社は、従業員向けの階層別教育の中で、リスクマネジメントの重要性を解説しています。また、カワサキグループ・ミッションステートメント中の「グループ経営原則」において、"選択と集中"、"質主量従"、"リスクマネジメント"を指針とし企業価値向上を図る旨を明示しています。さらに、各指針を従業員へ意識付けるために、カワサキグループ・ミッションステートメントの職場掲示に加え、ミッションステートメントカードを従業員へ配布しています。

取締役を対象としたリスク管理研修

社外取締役を含む取締役会メンバーを対象とした、経済安全保障や危機管理におけるリーダーシップなどの専門家による講演を年2回程度実施しています。経済安全保障の観点で、当社事業と関わりが深い軍事転用可能な民生技術や先端技術の保護の動きから、当社ビジネス情報の詐取を目的とした従業員への工作活動のリスクが高まっているため、従業員保護を目的とした関連講演を実施しています。

危機管理

当社グループでは、リスクが顕在化した場合に備え、社則「リスク管理規則」の中で危機管理の運用を定めています。生命・財産の保全、被害・損失の極小化、事業活動の早期復旧を図ることを目的とし、基本方針や体制について定めたものです。

基本方針

危機発生時の対応方針として、社則「リスク管理規則」の中の基本方針第3項で定めています。

人命優先は当然ですが、インフラ産業を担う企業として社会的責任を果たすことを改めて明文化しました。大規模地震発生時には、救援活動に用いられる機器(航空機、艦艇など)の運用支援、インフラ製品(鉄道車両、発電設備、廃棄物処理設備など)の早期復旧・維持整備および顧客・お取引先支援などを行います。

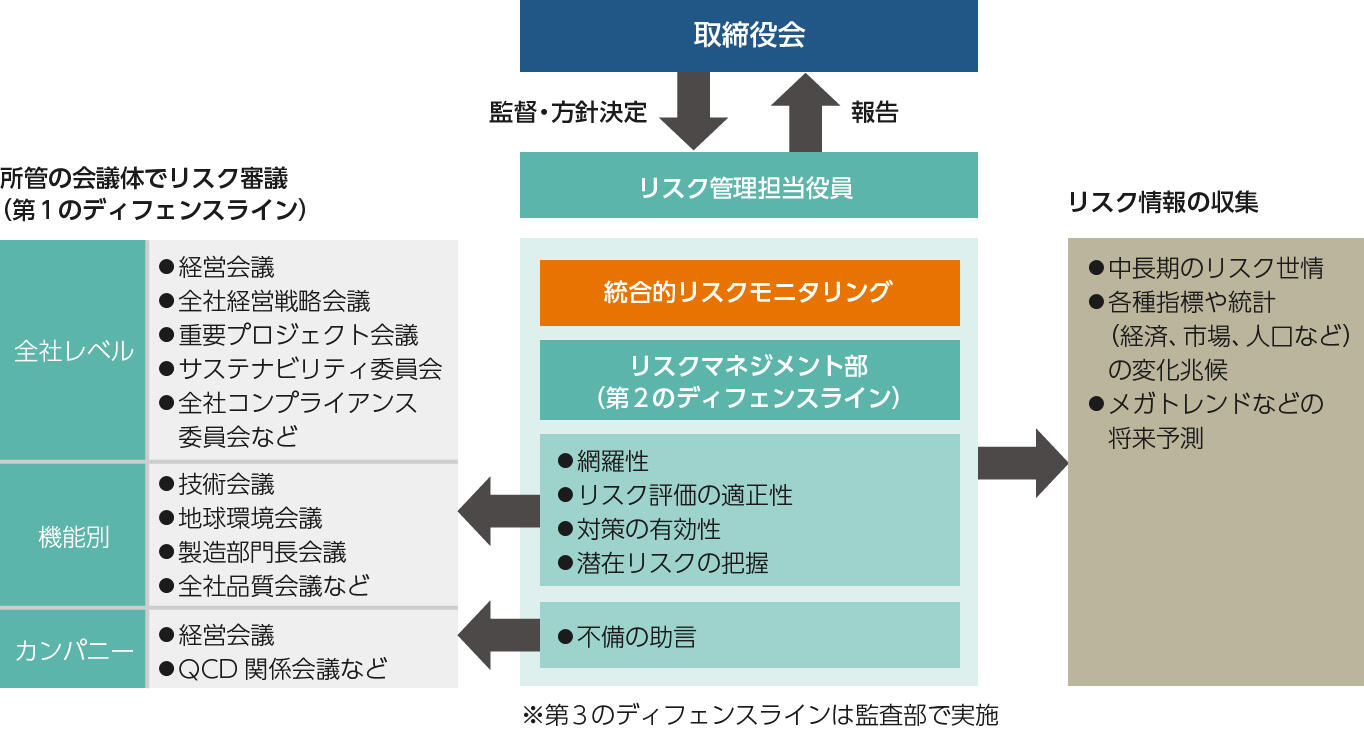

危機管理体制(平時と危機発生時の体制)

当社グループでは、大規模災害などのリスク発生に備えて、グループ全体を組織横断的に統合した危機管理対策機構を平時より設置しています。

社長を最高危機管理責任者とし、各事業所・各組織ではその長が危機管理責任者として任に就きます。危機管理責任者のもとには危機管理事務局を設けています。危機管理事務局は危機管理責任者の補佐を役目とし、平時から緊急事態に備えて初動体制の整備・維持の実務を行っています。また、本社各部門長またはその指名する者で専門スタッフを構成し、危機管理事務局を支援しています。

事故・災害発生時

緊急事態発生時には、平時の危機管理体制である危機管理対策機能に、報告ルートと有事の対応組織を定め対応しています。また、有事の報告ルートと併せて、各事業部門・各事業所に周知のための連絡網を整備しており、迅速に社内報告がなされる体制を整備しています。

事故・災害発生時危機管理体制(報告ルート)

緊急連絡システム

日本国内の当社グループ全社を対象に、災害時の従業員安否を迅速に確認する手段として「緊急連絡システム(通称 K急連絡システム)」を導入し、毎年テストを重ねて利用の習熟に努めています。

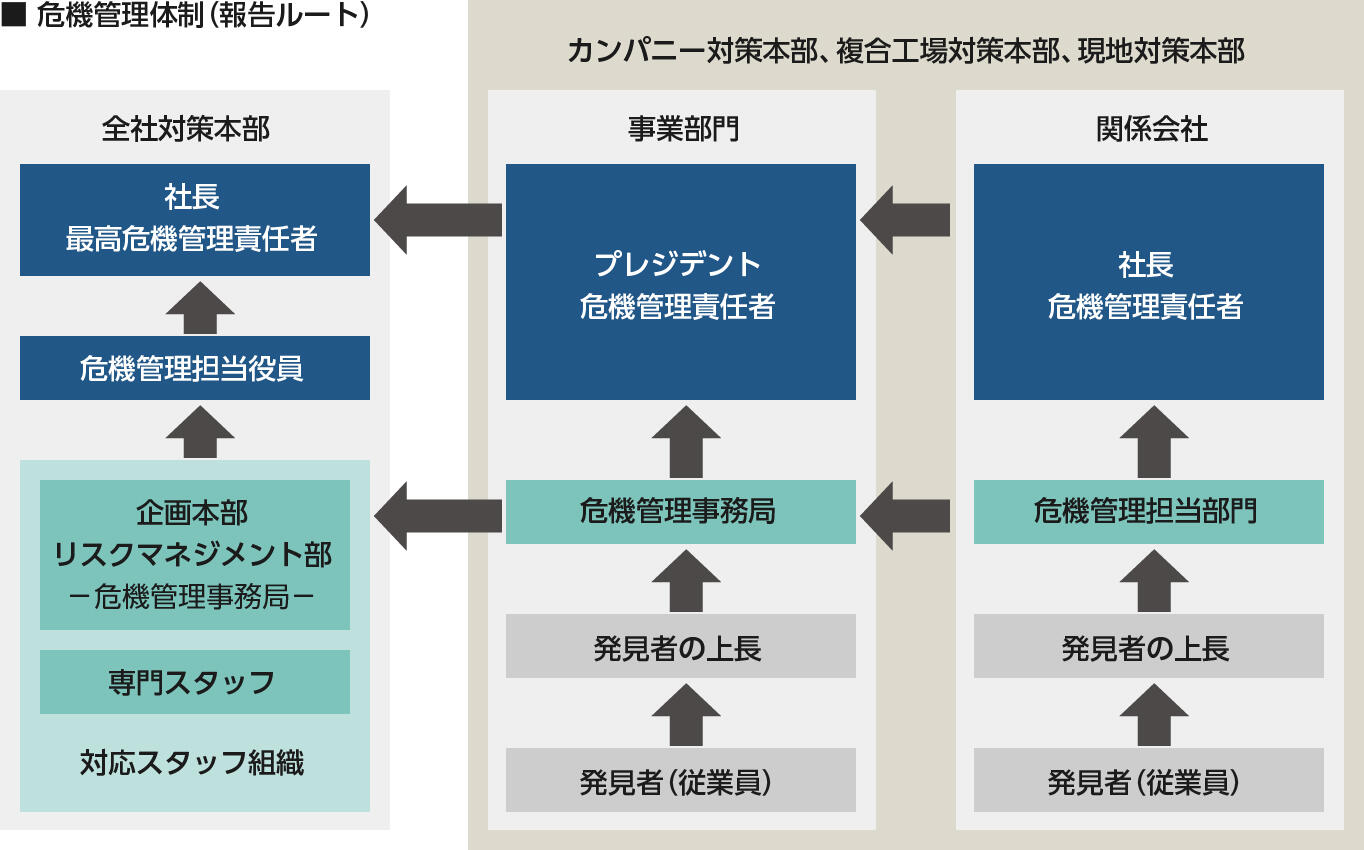

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)

BCPは経営戦略そのものです。防災備品の準備、避難訓練などに代表される災害発生直後の危機対応だけでなく、どのようにして事業を継続し使命を果たしていくかを考えなければなりません。当社グループでは、巨大地震やパンデミックに備え、基本方針に基づきBCPを策定しています。

BCPの見直し

当社グループは1995年1月の阪神・淡路大震災での被災を教訓として防災対策をまとめ、また2011年3月の東日本大震災の発生を受け、大規模地震に対するBCPの大幅な見直しを実施しました。2020年に発生した新型コロナウイルス感染症に対しては、リモートワークなど新しい働き方を取り入れたパンデミック対応のBCPへの見直しを行いました。

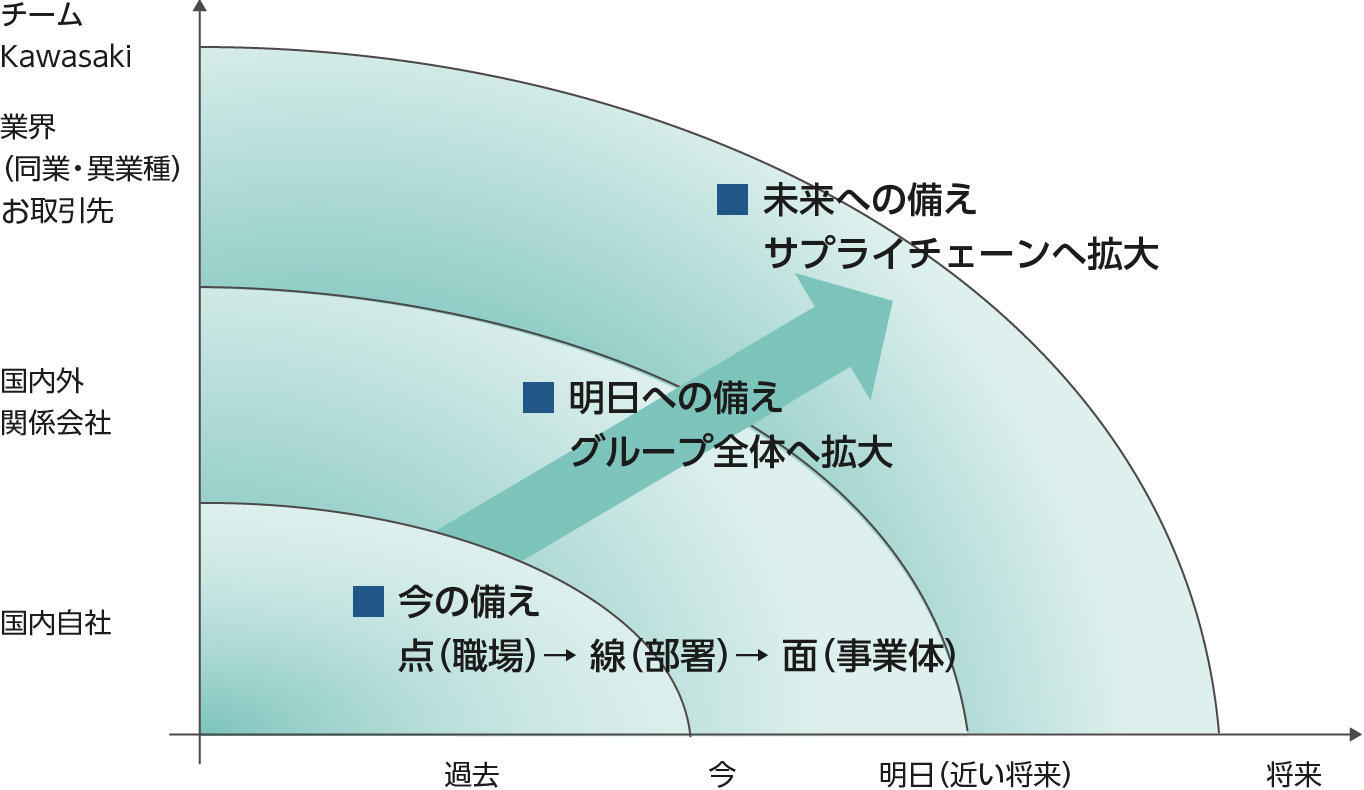

パンデミックや紛争、資源・新エネルギー、環境問題など、世界経済の先行き不透明感が一層増していることを背景とした日本政府や対外的な要求を踏まえ「震災・パンデミック」を危機とした従来の活動から「あらゆる危機」に対応できるBCPの構築に向け、活動範囲の拡充や教育・訓練の強化に取り組んでいます。

- 1.基本方針:川崎重工グループの自然災害発生時の対応方針を決定

- 2.本社および各事業部門重点項目:基本方針を受け、本社および各事業部門において被災時でも継続する機能を特定

基本方針に基づき、本社および事業部門での重点項目を確認し、 事業部門ごとに事業形態の違い、製品の特性なども考慮して「災害発生時においても継続しなければならない機能」を特定しました。 - 3.被災時の対応と平時の準備:災害発生直後の対応と平常時から準備しておくことを検討

首都直下型地震、東海・東南海・南海地震を想定し、被災時の対応と平時の準備を検討しました。

あらゆる項目について、どの部署が何を担当するのか、そのためにはどのような準備をしておかなければならないのかなど、具体的な行動に落とし込んだ計画を作成し、この計画に沿って準備を進めています。 - 4.訓練と見直し:定期的に訓練を実施し、訓練結果を踏まえた見直しを行う

BCPに基づいた訓練と、訓練を踏まえたBCPの見直しを継続的に実施することとしています。

BCPの教育・訓練の強化

活動範囲の拡充

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。