ビジネスと人権

マネジメント・アプローチ

基本的な考え方

バリューチェーンが世界規模で拡大する中、従業員やお取引先をはじめ事業に関連する人々の人権尊重は大きなテーマとなっており、川崎重工グループ全体での事業活動において人権リスクを把握し、対応する必要性が高まっています。

こうした認識の下、当社グループは「国際人権章典」、「ILO中核的労働基準」、「子どもの権利とビジネス原則」、「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとした、人権および労働に関する国際規範を支持・尊重し、「川崎重工グループ行動規範」において「事業活動における人権の尊重」を掲げるとともに、「川崎重工グループ人権方針」を制定しています。また、国連グローバル・コンパクトへ署名し、人権・労働・腐敗防止・環境の4分野10原則を支持しています。さらに、人権デューデリジェンスの実施により、事業活動における人権尊重の取り組みを推進しています。

人権に関する方針

当社グループは「川崎重工グループ行動規範」を補完するものとして、2019年に「川崎重工グループ人権方針」を制定し、企業の人権への取り組みに対する社会的要請の一層の高まりを踏まえ、2023年8月に本方針を改定しました。本方針では、グループミッションの実現に向けて、すべてのステークホルダーの人権が十分に尊重されること、当社グループの従業員が高い倫理基準に基づいて行動することが不可欠であるとの認識の下、強制労働・児童労働の禁止、差別・ハラスメントの禁止、多様性の確保、結社の自由や団体交渉権の承認、安全で健康的な労働環境の確保など、人権に関する重要な課題に積極的に取り組むことを定めています。

さらに、「川崎重工グループサステナブル調達ガイドライン」を国内外グループ企業にも展開し、人権尊重に関するお取引先への協働を呼びかけています。

方針の適用範囲

当社グループ、およびサプライヤー、請負業者、代理店などのビジネスパートナー

体制

「川崎重工グループ人権方針」において、サステナビリティ担当役員を人権に関する責任者、サステナビリティ推進部を責任部署と定めています。人権に関する取り組みは、サステナビリティ推進体制に基づき、取締役会の監督のもと、社長を委員長とし、全取締役が出席するサステナビリティ委員会において施策の審議を行っています。日常業務においては、サステナビリティ推進部が責任を担い、本社および各カンパニー、グループ会社の人事部門、コンプライアンス部門、調達部門などと連携して、モニタリングと人権侵害の防止・是正の取り組みを推進しています。

責任者

サステナビリティ担当役員 代表取締役副社長執行役員 山本 克也

責任機関・委員会

サステナビリティ委員会

人権侵害防止の取り組み

強制労働・児童労働の禁止

「川崎重工グループ人権方針」では、世界的な人権・労働課題である強制労働および児童労働を容認しないことを定めています。

具体的な取り組みとして、採用に際しては応募者からの申し込みにより選考を開始し、労働者が理解できる言語にて雇用条件を説明し、合意に至った場合に雇用を開始することとしています。また、事業を行う国・地域における法定就業最低年齢未満の労働者の雇用を禁止し、採用時に年齢を確認できる資料で確認しています。さらに、法的に義務付けられている場合を除き、雇用期間中に労働者の運転免許証・パスポートなどの本人確認書類の原本を会社で預かることの無いよう取り組みを進めるとともに、勤務において、18歳未満の労働者が時間外労働や深夜業、また危険有害な業務および重量物を扱う業務に従事することを禁止しています。また、労働者に雇用関係を自由意思に基づき終了することを保証しています。

差別・ハラスメントの禁止

「川崎重工グループ人権方針」では、人種、肌の色、性別、年齢、国籍、社会的出身、家柄、性的指向、性自認、婚姻歴、宗教、政治的信条、心身障がい、健康状態などによる差別を禁止しています。

具体的な取り組みとして、川崎重工は、社則「ハラスメントの防止に関する規程」を制定し、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントなどの個人の尊厳を損なう行為を禁止するともに、ハラスメントのない働きやすい職場環境の構築に向け、指導・啓発を行っています。2024年度は、国内の川崎重工グループに在籍する組織のライン長を対象に、ハラスメントもコンプライアンス違反の一類型との観点から、コンプライアンス研修の一環としてハラスメントに関する研修を実施し、1,639名が受講しました。研修では、具体的なイメージを想起させハラスメントを予防することを目的に、過去に発生したハラスメント事例の内容およびその処分の解説などを行いました。

また、内部通報制度である「コンプライアンス報告・相談制度」を、ハラスメント行為を受けた、またはそのような行為を目撃した際に相談できる窓口としても活用しているほか、2014年度からは、従業員や派遣従業員を対象とする人事本部所管の相談窓口を設けています。両制度とも必要に応じて相談者と面談を実施し、相談者のプライバシーを厳守しながら公正に対処しています。 2019年度からは、当社に勤務する従業員が利用可能なハラスメントおよびメンタルヘルスに関する外部相談窓口の運用も開始しています。なお、ハラスメントに該当する事実が認められた場合は事案の程度などを勘案の上、就業規則に基づき懲戒処分を科すことを定めています。

多様性の確保

「川崎重工グループ人権方針」では、性別、年齢、国籍、障がいの有無に関わらず、多種多様な能力や価値観、発想を持った人財が最大限の能力を発揮し活躍できるよう、個人の多様性を尊重した職場風土作りを進めることを明記しています。また、雇用形態・性別などに係りなく、従業員の雇用機会、待遇、教育、評価、昇進などは、法律に従い公平・公正に行うとともに、男女間の賃金差異の把握・分析を進めるなど、今後の改善に向けた取り組みを進めています。

多様性の確保に向けた取り組みに関しては「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」をご覧ください。

結社の自由や団体交渉権の承認

「川崎重工グループ人権方針」では、結社の自由および団体交渉権の尊重を明記しており、労働組合の結成や参加、団体交渉などの正当なる組合活動の自由を認めるとともに、従業員の正当な組合活動に対する不利益な扱いを禁止しています。

当社ではユニオンショップ制を採用しているため、一般従業員は川崎重工労働組合の組合員です。当社では、労働協約において、団体交渉を行う権利を認めていますが、経営の合理化や重要な労働条件の変更などについて団体交渉を行う場合は、団体交渉の前に事前の労使協議(必要により随時開催)によって、双方誠意をもって平和的に解決を図ることを原則としているため、40年以上団体争議行為は発生していません。

労使協議の状況

川崎重工労働組合と労働協約を締結し、経営方針や経営状況などを説明する経営協議会(全社2回以上/年、各カンパニー2回以上/年)、労働条件や福利厚生などを協議する労働協議会(必要に応じて定期的に開催)、安全衛生の基本方針などを説明する安全衛生協議会(1回以上/年)、従業員の危険および健康障害の防止対策などを協議する地区安全衛生委員会(1回以上/月)、環境経営に関する会社施策などについて説明する環境経営委員会(年1回)を設けて、活発な意見交換を行っています。

安全で健康的な労働環境の確保

「川崎重工グループ人権方針」では、従業員が心身ともに健康に働くことができるよう、適正な労働時間管理を行うとともに、休暇の権利を保障することを明記しています。すべての従業員が安心して働けるように、安全、衛生、健康を保持するための労働災害対策や傷病休業対策、生活習慣の改善を推進し、休業災害の発生防止に重点をおいて、休業災害度数率の低減に向けた安全管理活動の改善に努めています。また、労働時間を適正に管理するとともに、年次有給休暇の付与や時間外勤務者への割増金の支給など、従業員の権利を保障しています。

安全および健康推進の取り組みに関しては「労働安全衛生健康」をご覧ください。

自社製造拠点におけるRBA VAP監査の受審

川崎重工業株式会社ロボットディビジョンは、RBA行動規範の遵守状況を評価する第三者監査VAP(Validated Assessment Program)において、最高評価であるプラチナ・ステータスを取得しました。

VAP監査ではRBAの認定する第三者機関により、RBA行動規範の規定する労働環境が安全であること、労働者が敬意と尊厳をもって処遇されること、環境負荷に対して責任を果たすこと、業務を倫理的に行うことに関する基準およびマネジメントシステムを通じて各基準への適合が評価され、評価スコアに応じたステータスが発行されます。

2024年度の監査では、明石工場および西神戸工場内のロボット部門を対象に、労働、安全衛生、環境、倫理、マネジメントシステムの各分野で、適正な管理・運用が認められ、200点満点を達成したことにより、最高評価であるプラチナ・ステータスを取得しました。

- ※RBA (Responsible Business Alliance):グローバルなサプライチェーンにおける企業の社会的責任を推進する国際的なイニシアティブ。

防衛関連事業における人権侵害防止の取り組み

当社は、安全保障に係る企業の社会的責任を踏まえ、安全保障貿易管理関連法規の遵守に加え、企業倫理に基づき製品または技術の提供先における用途を適切に判断し、製品および技術の不本意な使用を防ぐことを目的として、社則「企業倫理に基づいた製品及び技術の提供に関する規則」を制定しています。

また、「川崎重工グループ行動規範」において、「私たちは非倫理的な使用のために製品・技術を提供しません」と表明しており、当社グループの製品・技術を提供する際には倫理的責任を認識するよう定めています。

ビジネスと人権に関する従業員への教育

当社では、「ビジネスと人権」に関する従業員向けのeラーニング研修を2020年度より実施しています。当該研修では、人権および労働に関する国際規範の概要や世界の動向、企業の責任について解説するとともに、当社グループの人権方針や取り組みについての説明を行っています。2024年度は、国内の従業員を対象に実施し、11,627名が受講しました。

AI倫理

AI倫理に関する方針

川崎重工グループは、陸・海・空にわたる幅広い分野で培った高度な総合技術力を活かし、地球環境と調和した持続可能な社会の実現を目指しています。また、世界中のお客様の多様なニーズに応えるため、独自性と革新性を持つ新たな価値を創造し、豊かで美しい未来社会の形成に貢献していきます。そのために、強力なツールたり得るAIの活用を推進して従業員の働きやすさとやりがいを高めるとともに、人とAIが共生する社会の構築に取り組みます。また、AIが社会にもたらす影響の大きさを認識し、人間の尊厳が守られた安全・安心な社会の実現に努めます。これらの活動を推進することを目的に、「川崎重工グループAI倫理方針」を取締役会の承認を経て2025年7月に制定しています。本方針は、当社グループが今後もAI関連技術の開発と活用を拡大していくうえで遵守すべき項目をまとめたものです。

人権デューデリジェンス

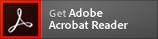

川崎重工グループでは、企業活動による人権への負の影響を特定・防止・軽減することを目的として、「川崎重工グループ人権方針」のもと、人権デューデリジェンスのプロセスを構築し、PDCAサイクルの定着と実効性の向上に努めています。具体的には、当社グループの事業活動を踏まえて特定した人権リスクの影響評価を実施し、その結果に基づき人権リスクを防止・軽減するよう適切な対処に努めています。また、是正行動の実施状況に関する追跡調査や継続的な人権リスクの影響評価など、継続的なモニタリングを実施していきます。

人権デューデリジェンスのプロセス

人権リスクアセスメント・インパクトアセスメント

2018年度、当社グループの主要な事業における人権リスクアセスメント・インパクトアセスメントを米国NPO団体のBSR(Business for Social Responsibility)と共同で実施しました。 リスクアセスメント・インパクトアセスメントの実施においては、人権に関する国際的な規範である「世界人権宣言」、ILOの「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「国際人権規約」、また国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を参照しました。

人権リスクアセスメント・インパクトアセスメントの実施対象範囲

(事業/バリューチェーン/国・地域/ステークホルダーグループ)

対象事業:当社グループの主要事業

対象国・地域:当社グループが事業を行っている国・地域

(日本・中国・アメリカ・イギリス・ブラジル・タイ・フィリピン・シンガポール・マレーシア・インドネシア・オーストラリア・ドイツ・オランダ・ロシア)

対象となるステークホルダー:お客様・従業員・サプライチェーンの従業員・地域住民など

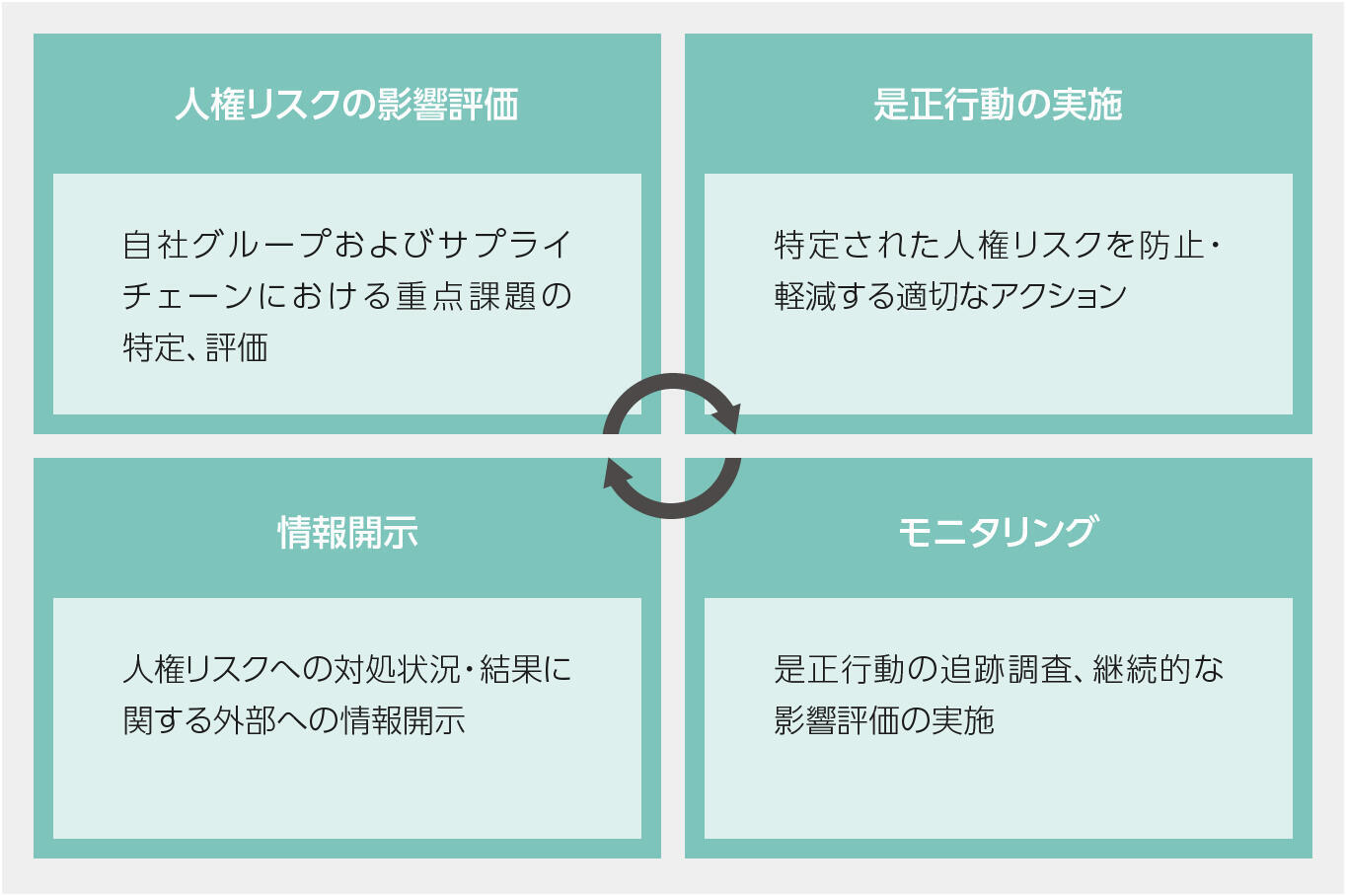

アセスメント結果(人権リスクマップ)

リスクアセスメント・インパクトアセスメントの結果、以下の9項目について特に人権リスクが高いと判断しました。この結果を踏まえて、グループ内およびサプライチェーンの重点課題のリスク低減策を策定し、是正に努めています。

- 従業員における安全衛生

- 製造拠点における安全衛生

- 製造拠点における児童労働

- 製造拠点における強制労働

- サプライチェーンにおける安全衛生

- サプライチェーンにおける賃金と手当、労働時間

- サプライチェーンにおける児童労働

- サプライチェーンにおける強制労働

- ハイリスク顧客

グループ会社へのアセスメント

2014年度から2023年度までは、国連グローバル・コンパクトの労働原則に関するビジネスガイドラインに基づいて作成した「強制労働・児童労働に関する確認書・宣言書」を用いて、当社グループ全体で児童労働および強制労働を行っていないことを確認し、かつこれからも行わないことをグループ各社の社長がそれぞれ署名し、宣言してきました。

2022年度からは、RBA行動規範で定める労働、安全衛生、環境、倫理、管理システムの5つのセクションに対応する形で川崎重工が作成したSAQ(Self Assessment Questionnaire(自己評価シート))を活用し、リスクベース・アプローチによるグループ会社を対象とした調査を進めています。2022年度は人権リスクの高い国に所在する海外グループ会社6社を対象にSAQによる調査およびオンラインミーティングを行いました。2023年度はそのほかの国で生産活動を行っている海外グループ会社4社を対象にSAQによる調査を実施し、2024年度は、SAQを改定の上国内グループ会社45社に対する調査を実施しました。

今後も国内・海外のグループ会社を対象に定期的にSAQによるモニタリングを実施する予定です。

調査結果に基づく是正措置

2022年度、2023年度に実施した海外グループを対象とした調査結果においては、労働、安全衛生、環境、倫理に関する法令・規則違反に該当するような緊急対応が必要となる課題、また強制労働や児童労働に該当する人権侵害事案は発見されませんでした。しかし、環境、倫理、管理システムの分野において、研修の実施状況、管理体制などについて個別に合計5社に対し改善要請を行いました。その後、フォローアップ調査を実施し、2024年度末の時点ではうち4社における是正を確認しました。

2024年度に実施した国内グループを対象とした調査結果においても、緊急対応が必要となる課題や人権侵害事案は発見されませんでしたが、安全衛生の緊急時の備えや、管理システムのコミュニケーションの分野において、合計5社に要請を行っています。

改善要請を行った会社に対しては、今後も取り組み状況のフォローアップを継続していきます。

サプライチェーンにおける取り組みに関しては「川崎重工グループのサプライチェーンマネジメント」をご覧ください。

人権リスクアセスメントの実施状況(当社グループ)

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 「強制労働・児童労働に関する確認書・宣言書」の対象社数(a)※1 | 社 | 14 | 43 | 24 | 23 | - |

| SAQによる調査対象社数(b) | 社 | - | - | 6 | 4 | 45 |

| 改善要請の対象社数※2 | 社 | - | - | - | 5 | 5 |

| 過去3年間の調査対象範囲(c)※3 | % | - | - | 85.3 | 97.1 | 96.2 |

- ※1 2023年度まで実施

- ※2 SAQによる調査を実施したグループ会社を対象

- ※3 (c)=(a)+(b)の過去3か年分の合計社数/最新年度のグループ会社数×100

海外グループ拠点の労働者に係る人権影響評価

海外グループ会社を対象としたSAQによるモニタリングの結果を踏まえ、タイのKawasaki Motors

Enterprise (Thailand) Co., Ltd.(KMT)とインドネシアのPT. Kawasaki Motor Indonesia(KMI)を対象に、顕在および潜在的な人権リスクの有無および影響度合いを評価することを目的とした、管理者および労働者への直接インタビューを、KMTは2024年5月、KMIは2025年1月に実施しました。

労働者へのインタビューは、性別、部署別、雇用形態別(正社員、派遣社員、研修生)に網羅的に50名の対象者を選定し、実施においては、第三者機関である特定非営利活動法人 経済人コー円卓会議日本委員会(CRT日本委員会)が、ダッカ原則(責任ある移住労働者の募集および雇用のための原則)を踏まえ、労働者に関する人権課題を網羅したインタビュー質問表に基づき、各労働者の属性や置かれた環境に関連性が高い項目を優先的にヒアリング調査しました。

影響評価結果に基づく是正措置

KMT、KMIの両社ともインタビューの結果は概ね良好で、強制労働や職場における差別などの人権侵害は確認されませんでした。

両社では、インタビューの際に労働者から寄せられた改善を求める意見を活用し、労働者の権利がより尊重される

雇用・労働環境の整備や労働者へのフィードバックの強化に今後も継続して取り組み、さらなる信頼関係の確立に

努めていきます。

是正・救済に関する取り組み(グリーバンスメカニズム)

従業員を対象とした通報・相談窓口

川崎重工では、労働協約により、職場内で解決することのできない問題が発生した場合には、人事担当役員と労働組合委員長などで構成する苦情処理委員会を立ち上げ、迅速かつ公平に平和的解決を図ることとしています。苦情処理委員会では、組合員の健康管理や安全衛生に関する事項、パワハラ・セクハラに関する事項、人事異動に関する事項などを幅広く取り扱うことにしています。また、会社は、従業員が苦情を申し立てたことにより、不利益な取り扱いをしないことを約束しています。

| 相談制度 | 相談内容 | 連絡方法 | 窓口/ 所掌部門 |

適用範囲 |

|---|---|---|---|---|

| 社内窓口相談制度 | セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントなどの職場におけるハラスメント行為 | メール | 本社人事本部/本社人事本部 | 川崎重工・川崎車両・カワサキモータース |

| 社外窓口相談制度 | ハラスメント行為およびメンタルヘルス | Web・ 電話 |

外部機関/本社人事本部 | 川崎重工・川崎車両・カワサキモータース |

| コンプライアンス報告・相談制度 | 「内部通報制度、相談窓口」をご覧ください。 | 外部弁護士/コンプライアンス部 | 川崎重工グループ (国内および海外の一部拠点) |

|

外部を対象とした通報・相談窓口(お取引先、地域コミュニティなど)

日本国内における川崎重工グループのお取引先または製品・サービスに係るサプライチェーンの役員・従業員の皆様を対象に「お取引先ホットライン」を設置しており、人権に関する苦情もこちらで受け付けています。また、当社Webサイト内でもお問い合わせ一般を受け付ける窓口を設置しています。それぞれにいただいたお問い合わせについては、個人情報の取り扱いに関する方針に基づき、しかるべき部署に情報展開し、通報者やその方が所属する会社に対して不利益な取り扱いが行われないよう適切に対応しており、匿名での通報・問い合わせも受け付けています。

一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)

当社グループは、外部の対話救済プラットフォームを提供する一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に、2024年度より正会員として加入しました。当社グループが運用する社内・社外向け窓口に加え、JaCERを通じて海外サプライヤーを含むより広範なステークホルダーから人権に関する苦情・相談を受け付けることで救済へのアクセスの向上を目指すとともに、専門性を持つ第三者の知見を活用することで是正に取り組みます。

外部ステークホルダーからの通報件数(川崎重工グループ)

(年度)

| 単位 | 2021 | 2022 | 2023※1 | 2024※2 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 通報件数 | 件 | - | - | 7 | 19 |

- ※1 「お取引先ホットライン」への通報件数

- ※2 「お取引先ホットライン」およびJaCERへの通報件数の合計

ステークホルダーとのエンゲージメント

2019年度に制定した「川崎重工グループ 人権方針」において、川崎重工グループの事業活動に際して影響を受けるステークホルダーの人権を尊重する責任を果たすことを定めています。

NGO団体SOMOの報告書を受けて

2017年にオランダNGO団体SOMOが発行した報告書「The Myanmar Dilemma」の中で人権侵害の発生を指摘されたミャンマーの縫製工場について、川崎重工が発注元の一つであると報じられました。この報告書を受けて社内調査をした結果、当社子会社カワサキモーターズジャパンが元請け先に製造委託したアパレル製品の一部が、当該工場を孫請けとして生産されていたことが判明しました。当該工場での同製品の生産は一時的なものであり、社内調査の時点では生産はしていませんでしたが、責任部署より関係部署へサプライチェーンで起こり得る人権リスクを説明するとともに、「川崎重工グループサステナブル調達ガイドライン」の周知・徹底を要請しました。NGOなどのステークホルダーからの指摘や意見は社内で共有し、課題があれば、対応を検討するように努めています。

現代奴隷法への対応

英国現代奴隷法および豪州現代奴隷法への対応

イギリスにある連結子会社Kawasaki Precision Machinery (UK) Ltd.およびKawasaki Motors Europe N.V.のイギリス支店にて英国現代奴隷法への声明を公開しています。また、オーストラリアにある連結子会社Kawasaki Motors Pty. Ltd.において豪州現代奴隷法への声明を公表しています。

Topic

KMI(インドネシア)における従業員への配慮

PT. Kawasaki Motor Indonesia(KMI)はインドネシアにおけるモーターサイクルの製造・販売拠点です。

インドネシアの人口の約90%はイスラム教徒であり、KMI従業員の多くもイスラム教徒です。そのため、KMIでは従業員への宗教的配慮を行っています。

例えば、工場内に礼拝のためのモスクやムショラを設置し、女性従業員は勤務時間中にヒジャブを着用できます。食堂では、イスラム教で禁じられている豚肉料理は提供されません。

イスラム教徒が日の出から日の入りまで断食を行うラマダンの期間中は、マーケティング&セールス部門の就業時間を通常の8時~17時から30分繰り上げ、7時30分から16時30分としています。これは、多くのイスラム教徒がラマダン中は家で家族と一緒に夕食をとりたいと希望するためです。また、ラマダン明けの祝祭「レバラン(断食を成し遂げたことを祝う休暇)」の後には、イスラム教徒のためにハラルビハラルという行事を開催しています。

一方、インドネシアはイスラム教を国教としているわけではなく、憲法で信教の自由が保障されています。キリスト教やヒンズー教、仏教など他宗教の祝日は国民の休日になっており、KMIでもクリスマスや沈黙の日、釈迦(しゃか)生誕日にはセレモニーを実施し、少数派宗教を信仰する従業員にも配慮しています。

このようにKMIでは、現地の宗教や文化、習慣に配慮しながら、従業員の人権を尊重した事業運営を行っています。

|

|

|

| 工場内の礼拝所(モスク) | ハラルビハラル | |

|

|

|

| ヒジャブ を着用した女性従業員 | ||

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。