研究開発・知的財産活動

研究開発

研究開発に関する考え方・方針

川崎重工グループの研究開発は、「川崎重工グループ研究開発方針」に基づきつつ、時代の変化や市場・顧客のニーズを捉えながら、足元から将来にわたる新たな価値創出を担い、当社グループの両利き経営に貢献します。具体的には、持続的な成長に向けて、市場・競合動向や事業状況を踏まえ各事業部門と連携して競争力のある新しい製品・ソリューションの開発を推進するとともに、価値創出の原動力となる共通基盤技術力の強化に向けて、基盤技術の組み換え・強化や、各技術に紐づく技術系人財の育成・強化に取り組みます。また、これに向けて、グループ全体が持ち得る技術を結集し、「技術力、ものづくり力のシナジー」を最大限に発揮しながら取り組みます。

さらに、各事業部門の技術者と技術開発本部のさまざまな分野の専門家がプロジェクトチームを組んで課題を共有し、常に全体最適を目指して「新製品・新事業」の開発に取り組みます。各事業部門が保有する技術的なコア・コンピタンスを、技術開発本部が仲介して他の事業部門の製品へ相互に活用することで、技術の多面的な展開が可能となり、大きなシナジー効果を発揮します。

このように各事業部門のコア技術と技術開発本部の基盤技術を組み合わせる、いわゆる「マトリクス運営」を採用することにより、当社グループ全体で「技術のシナジー」を創出し、さらなる企業価値の向上を目指します。

体制

各事業部門は事業領域特有の研究開発を、技術開発本部は全社横断的あるいは将来的な研究開発を行っており、各プロジェクトにおいては、事業部門と技術開発本部が一体となって取り組んでいます。

また、「グループビジョン2030」の実現に向けては事業部門と本社の社長直轄プロジェクト本部や技術開発本部、水素戦略本部、DX戦略本部が一体となって当社グループの持ち得る技術を結集するとともに、最新のシステムインテグレーション技術やデジタル技術なども活用し、将来にわたる顧客への価値提供に向けた研究開発に取り組んでいます。

責任者

技術担当役員:代表取締役副社長執行役員 中谷 浩

常務執行役員 技術開発本部長 川﨑 卓巳

責任機関・委員会

事業部門と技術開発本部が、定期的に市場環境や事業戦略を共有して開発テーマまで合意形成を行っています。

また、全社技術会議により、新たな共通技術課題や技術系人財の育成への全社的な対応に向けた方向付けを行うとともに、全社横断的な技術交流により、技術の横通しとシナジー効果の追求を図っています。全社技術会議は、企画本部、技術開発本部、カンパニー技術部門、および主な関連企業技術部門の代表者で構成され、原則年6回開催されています。

イノベーションの推進に向けた研究開発の取り組み

将来にわたるグループの成長を見据え、川崎重工グループの総合力を結集/駆使し、新たな価値を創造し続けることを目指し、各種イノベーションの推進に取り組み、加速的な事業の変革を推進します。

オープンイノベーション

研究開発の加速に向けて、当社グループ内での研究開発のみならず、オープンイノベーションを活用し、国内外の大学や研究機関、スタートアップなどの最先端の技術も活用します。また、他企業とのコラボレーションも積極的に推進します。

オープンイノベーション 事例

ソーシャルイノベーション共創拠点 CO-CREATION PARK - KAWARUBAオープン

当社は、2024年11月6日、「HANEDA INNOVATION CITY」(東京大田区)内に、新たなソーシャルイノベーション共創拠点「CO-CREATION PARK - KAWARUBA」(カワルバ)を開設しました。

当社グループは、2030年に目指す将来像としてグループビジョン2030を掲げ、さまざまな社会課題の解決に向けて取り組んでいます。その取り組みの一環として、本拠点を意志ある多様な人々が組織の垣根を超えて出会い、集うことで価値創造し、社会実装を目指す場として提供します。

本拠点では、チャレンジテーマとして『ロボットと生きる、喜び豊かな未来をささえる社会の実現』や『水素・カーボンニュートラルソリューションでグリーン社会の新時代を切り拓く』を設定し、多様な実証フィールドを活用しながら、事業起点でソリューション開発を推進します。

プロセスのイノベーション

当社では、総合的品質管理(Total Quality Management)の理念に基づき、設計から製造を中心としたバリューチェーン全体のプロセス改革を推進しています。それにより社会の変化や高度化する顧客ニーズに柔軟かつ迅速に対応し、持続的に価値を提供できる事業基盤の構築を目指しています。

- 開発・設計のプロセス改革

バリューチェーン全体の価値最大化と効率化を図るため、開発・設計プロセスの標準化と高度化を目指すK-DPX(Kawasaki Design Process Transformation)を進めています。不具合の未然防止や開発・設計の生産性向上を目的に、社内に蓄積された豊富な知見や経験(ナレッジ)の活用、開発効率化のためのデジタルエンジニアリングに取り組んでいます。 - 製造のプロセス改革

「徹底したムダの排除」を目指すKPS(Kawasaki Production System)の思想に基づき、製造プロセスの改革を推進しています。各工程で品質を確保しつつ、自律的な改善が行われる仕組みの構築を進めています。また、AIアシストや協働ロボットなどの先進技術の導入にも積極的に取り組んでいます。 - 総合的コンカレントの推進

バリューチェーン全体をつなぐデータ連携基盤を構築し、社会や顧客のニーズを的確に捉えた製品・サービスを、開発初期段階から作り込む「総合的コンカレント活動」を推進しています。これにより、手戻りのない効率的なものづくりを実現します。

プロセスイノベーションの効果

バリューチェーン全体のプロセス改革を通じ、社会や顧客のニーズを的確に捉えた製品・サービスを開発初期から丁寧に作り込むことで、手戻りのないものづくりを実現し、仕損じ・補償工事費の半減を実現します。

環境面のイノベーション

当社では、製品の省エネ化や省資源化など環境性能の向上を目指しています。また、生産過程での廃棄物排出量や化学物質使用量の削減など、環境負荷の低減にも力を入れています。これらの取り組みを満たす製品は、独自の基準に基づき「Kawasakiエコロジカル・フロンティアズ(旧:Kawasakiグリーン製品)」として登録しています。

さらに、持続可能なエネルギーソリューションの提供に向けて、環境負荷の少ないLNG燃料からクリーンエネルギーである水素燃料への移行をサポートする製品群を提供しています。将来の水素社会を見据えた水素対応製品の開発にも積極的に取り組んでいます。

また、排ガスや空気中からCO2を分離・回収し、有効利用する技術の開発にも力を入れており、カーボンニュートラルな社会の実現に向けたエネルギー変革を推進しています。

持続的なイノベーションを支える多才な人財の育成

現代社会は不確実性が高く、急激に変化し続けています。このような環境の中で、企業の成長を支える持続的なイノベーションを創出するためには、多才な人財の育成が不可欠です。

当社では、技術系人財の強化を目的とした全社技術系人財強化プログラムを推進しています。このプログラムでは、機械や電気をはじめとする広範な基盤技術を維持・強化するとともに、以下のような人財の育成に注力しています。

- 高度技術系人財

特定分野の技術に精通し専門性を深めた人財の育成 - マルチスキル人財

複数の技術分野を横断的に理解し先端技術も精通したシステム全体を俯瞰できる人財の育成 - 事業化スキル・起業マインドを有する人財

実践の場(OJT)を通じて事業化・起業の経験を積んだ新たな価値創造を担う人財の育成

知識の獲得と実践の経験、この両輪を活かした取り組みにより企業の未来を担う人財の充実を図っていきます。

知的財産活動

知的財産活動に関する方針

川崎重工グループでは、企業価値を持続的に向上していくためにイノベーションの創出とコア・コンピタンスを活用した競争優位な事業展開やブランド形成を行っており、知的財産はそのための重要な経営資源の一つと位置付けています。この認識のもと、「川崎重工グループ知的財産方針」に則り、「事業」と「研究開発」に「知的財産」を加えた三位一体による活動を推進することで、当社グループの知的財産権の確保・活用に努めるとともに、有効な第三者の知的財産権を尊重し侵害予防に努めています。

活動体制

戦略的知財活動を推進するため、技術開発本部知的財産部が全社的な施策の立案・推進を行い、各事業部門の知財総括責任者および知財主管部門と連携してそれぞれの事業活動に即した知財活動を行う体制を構築しています。

責任者

知的財産担当役員:代表取締役副社長執行役員 中谷 浩

責任機関・委員会

全社の知的財産活動に関する運営・基本方針策定などを行う「知的財産権委員会」を必要に応じて開催します。また、知財総括責任者会議(年2回)および知財主管部門長会議(年2回)を毎年開催し、本社・事業部門間の情報共有や連携を促進しています。

戦略的知財活動

当社グループでは、連続的な成長および非連続的イノベーションの実現を目指し、知財が事業に貢献するための3本柱として「事業戦略に即した知財戦略の検討立案」「非価格競争力の源泉となる知財を確保」「知財リスクマネジメントの徹底」を掲げています。

そのため、事業企画の初期段階から参画し、知財情報を活用した事業戦略立案に資する情報の提供、戦略の提言、事業戦略を強化する知財戦略の立案と推進を行うことで、経営戦略、事業戦略と連動した知財活動の実践に努めています。

水素事業における知財活動

当社では、液化水素サプライチェーンの構築に向けた取り組みを2009年から本格的に開始し、そのコアとなる水素関連技術の研究開発に、国の支援を受けながら多くの投資をしてきました。それらの成果が、"つくる"・"つかう"・"はこぶ"各技術として下記のシステムの開発や技術実証につながっています。

- "つくる"技術:産業用としては初となる純国産独自技術の水素液化システムの開発(2014年)

- "つかう"技術:世界で初めて市街地における水素発電の実証(2018年)

- "はこぶ"技術:世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」を使用した液化水素の海上輸送・荷役の技術実証(2022年)

これまで、水素社会実現に必要なコア技術を早期に確立し、サプライチェーンや関連製品の特許化を進めてきました。さらに、技術開発の段階から国際標準化することにより、他国の製品と差別化を図り、日本が優位に立つ水素サプライチェーン関連機器の新たな市場創造を目指した取り組みを進めています。

当社ブランドの不正使用対策

当社ブランドを無断使用した営業活動や模倣品の製造販売、類似商標の使用や商標登録出願などに対し、商標権などの権利に基づき、しかるべき対抗措置を講じています。この活動を一層展開することにより、当社ブランドに対する市場の信頼を守り、さらに高めていくことに貢献していきます。

発明奨励制度

従業員が行った発明に対しては、特許法職務発明規定を踏まえ、出願時(出願報奨)、登録時(登録報奨)、実施時(実績報奨)にそれぞれ報奨する旨を社内規程に定め、確実に実施しています。さらに、発明に対して秘匿戦略をとった場合についても同様に報奨しています。特に実績報奨金は会社への貢献度を十分に考慮して支給しており、その水準は同業他社や社会の動向を踏まえて、適正となるよう努めています。

従業員への教育

知的財産が事業競争力を高めるための重要な経営資源であること、それゆえ自社の知的財産権の確保・活用に努め、また有効な第三者の知的財産権を尊重することが基本事項であるとして、各職位階層に応じた知財マインド高揚活動を実施しています。

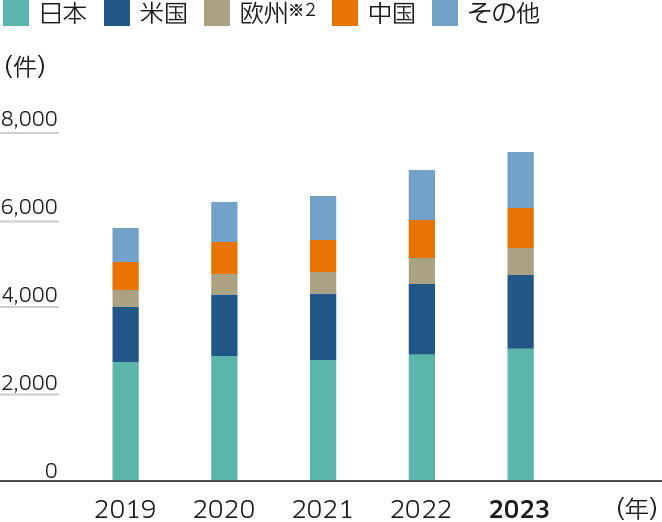

知的財産データ

特許保有件数推移※1(川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱)

(年)

| 国/地域名 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | 件 | 2,842 | 2,775 | 2,916 | 3,049 | 3,188 |

| 米国 | 件 | 1,440 | 1,521 | 1,626 | 1,673 | 1,773 |

| 欧州※2 | 件 | 484 | 493 | 585 | 616 | 617 |

| 中国 | 件 | 707 | 731 | 822 | 928 | 930 |

| その他 | 件 | 968 | 1,063 | 1,194 | 1,294 | 1,317 |

- ※1数値は各年末時点

- ※2権利継続中の欧州広域特許の件数

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。