労働安全衛生健康

マネジメント・アプローチ

基本的な考え方

川崎重工グループは「人間尊重」と「健康第一」を旨とし、安全と健康を最優先する職場風土を構築します。また、安全衛生健康の関係法令を遵守し、安全・衛生・健康の配慮が行き届いた職場を提供します。本方針のもと、当社グループで働くすべての人々・会社・労働組合・健康保険組合等関係者が一体となって安全・衛生・健康を保持、増進し、心身共に健康に働くことのできる、安全で快適な職場環境をつくり上げることで、グループミッション「世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する "Global Kawasaki"」の実現を下支えしています。

方針

当社グループは、取締役会の承認を経て2021年度に制定された「川崎重工グループ安全・衛生・健康経営方針」を労働組合へ報告し、労使協力のもと安全安心な労働環境の提供、職業性疾病・メンタル不調の予防および健康増進・豊かな生活の実現に取り組むことにより、グループミッションの実現を下支えしています。

方針の適用範囲

当社グループおよび統括管理下にある協力従業員

長期ビジョン

従来は安全衛生健康活動に関する目標として3年間の中期計画を定めていましたが、当社グループの安全・衛生・健康経営方針に基づいた安全・健康における長期ビジョンを2024年度に設定し、各事業所・事業部門の特性にあわせた安全衛生健康管理活動を毎年着実に実践することで、当社として「ありたい姿」の実現を目指します。

| 目標 (ありたい姿) |

第一段階 | 第二段階 | 第三段階 |

|---|---|---|---|

|

重大災害想定リスクアセスメントの推進 + 現状維持対策 | ||

| 課題と方向性

重大災害"ゼロ"を最重点目標として掲げてきましたが、直近10年間で2件の重大災害が発生しました。この現状を踏まえ、現行の対策を徹底し、本質安全化および工学的対策の実現を目指したリスクアセスメントを実践します。これにより、持続可能な安全環境の構築を目指します。 |

|||

|

安全投資確保施策の検討 | 安全投資計画(中期)の作成・計画実施 | 安全投資の定着 |

| 課題と方向性

災害件数の削減から災害の重篤度低減に重点を移行します。「コスト」削減のために人に依存する災害対策ではなく、安全な設備や作業環境への「安全投資」を実践します。これにより、安全管理面での技術水準を向上させ、災害の低減を目指します。 |

|||

|

健康経営の本格化

|

健康経営の定着化

|

健康経営の進化

|

| 課題と方向性

【アブセンティーズム改善による労働損失の低減】 傷病休業日数の低減を目指し、メンタルヘルス対策など必要な諸施策を実施することで、労働損失の低減を図ります。 【プレゼンティーズム改善による労働生産性の向上】 従業員のパフォーマンスに関するプレゼンティーズムの実態を把握・分析し、優先度の高い施策を実践することで、安心して働ける職場環境を構築し、労働生産性の向上を目指します。 |

|||

- ※12025年から3年間の実績の平均値に対する半減

- ※2健康問題による欠勤や休職

- ※3欠勤にはいたっていないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態

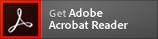

体制

当社の安全衛生管理は、取締役会にて承認された「川崎重工グループ安全・衛生・健康経営方針」に従い、社則「安全衛生管理規程」を定め、本規程に基づき全社および事業所の安全衛生管理体制を確立しています。従業員および協力従業員の安全衛生を確保し、健康を増進させるとともに、快適な職場環境を実現することを目的として計画的に対策を推進しています。具体的には、全社の最高安全衛生管理者が定める長期ビジョンおよび毎年定める安全衛生健康管理要綱について、労働組合との協議・承認を経てから、各事業所において総括安全衛生管理者の統括管理により長期ビジョン・管理要綱に基づく安全衛生活動を展開し、毎年の活動実績を社外取締役の参加する経営会議にて報告しています。また、労働災害などの事故発生時、最高安全衛生管理者および労働組合への報告、法令に定める届け出など社則および社内規程にて手順を定め対応しています。

安全衛生健康管理体制

責任者

全社:最高安全衛生管理者 常務執行役員 人事本部長 金子 剛史

事業所:総括安全衛生管理者

責任機関・委員会

- 会社内の協議機関:全社安全衛生健康会議

最高安全衛生管理者および各事業所の総括安全衛生管理者が出席し、毎年12月にその年の振り返り、翌年の目標など安全衛生健康に関する事項を審議します。 - 労働組合との協議機関:安全衛生専門委員会および安全衛生協議会

安全衛生専門委員会では、本社安全・健康推進部長および安全衛生担当者、労働組合本部および支部経営安全担当執行委員が出席しています。安全衛生協議会では、会社側は最高安全衛生管理者・総括安全衛生管理者(本社・事業所)、労働組合側は中央執行委員(本部・支部)が出席しています。 - 事業所内の協議機関:地区安全衛生委員会

労働協約に基づき、各事業所の安全衛生担当課長および担当者と、労働組合各支部の経営安全担当執行委員が出席しています。

安全衛生専門委員会、安全衛生協議会、地区安全衛生委員会の機能に関しては「労働協議」をご覧ください。

安全管理

安全管理の取り組み

労働安全衛生マネジメントシステム

当社は、労働安全衛生マネジメントシステムを基盤とし、計画的な安全衛生管理活動を実施し、各職場におけるPDCAサイクルと内部監査の継続実施による改善を通して、システムをスパイラルアップさせ、労働災害の未然防止および快適な職場環境の形成を促進しています。また、リスクアセスメントにおいては、リスク抽出力およびリスク低減対策力を継続強化しており、職場のリスクアセスメントは、それぞれの事業部門の事業特性に合わせて、各事業所における労働災害リスクを定期的に見直しています。加えて3H(初めて、変更、久しぶり)においても見直しています。安全衛生マネジメントシステムは、全事業所においてOSHMS外部認証レベルにあります(外部認証取得事業所:神戸造船工場・坂出工場(ISO45001)、川崎車両株式会社神戸本社工場(JISHA方式適格OSHMS認証))。なお、外部認証取得事業所については、認証機関の外部審査を定期的に受けており、認証未取得事業所については本社を事務局とし、原則年1回内部監査を実施しています。

OSHMS外部認証取得拠点一覧(川崎重工グループ(国内))

(年度)

| 取得拠点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| エネルギーソリューション&マリンカンパニー神戸工場 (船舶関連部門) |

ISO45001 (JISQ45001) |

ISO45001 (JISQ45001) |

ISO45001 (JISQ45001) |

ISO45001 (JISQ45001) |

| エネルギーソリューション&マリンカンパニー坂出工場 | ISO45001 | ISO45001 | ISO45001 | ISO45001 |

| 川崎車両株式会社 神戸本社工場 |

JISHA方式適格 OSHMS基準 |

JISHA方式適格 OSHMS基準 |

JISHA方式適格 OSHMS基準 |

JISHA方式適格 OSHMS基準 |

KSKY運動

労働災害の防止への取り組みとして、KSKY運動と安全の意識付けを重視しています。KSKY運動は、当社の重要な安全施策の一つです。安全の基本ルール遵守による規律ある職場づくり(K)、作業の切れ目、勘どころにおける指差呼称の徹底(S)、そして危険予知能力のさらなる向上を図り(KY)、従業員一人ひとりが自主的に参画する意識を高めるとともに、相互注意が行える職場づくりを目指して取り組んでいます。(K:基本ルール、S:指差呼称、KY:危険予知)

安全表彰

社則に安全表彰規程を定め、無災害記録時間による生産部門の表彰、事業所ごとに年間無災害表彰を実施しています。2024年は航空宇宙システムカンパニーの明石工場・西神工場、エネルギーソリューション&マリンカンパニーの明石工場・播磨工場が年間無災害を達成しました。

放射線障害防止に関する取り組み

当社は、各種法令に基づき、放射性同位元素の使用、放射線発生装置、販売時の取り扱い、さらに放射性同位元素の飛散により汚染された場所での作業などを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、放射線作業の安全を確保することを目的として「放射線障害予防規程」を定めています。なお、放射線障害を含む事故発生時には、最高安全衛生管理者および労働組合への報告、法令に定める届け出、公衆および報道機関への情報提供など手順を定め対応しています。

労働安全に関する教育・啓発

「安全衛生教育基準」を定め、法令に基づく教育に加えて、各階層に対して行う「階層別教育」、作業内容変更時や特に指定した業務の従事者に対する「特定教育」、危険予知訓練や健康教育などの「一般教育」、プラント建設現場など統括管理下の従業員に対する「入構者教育」など必要な安全衛生教育を実施しています。また、全社の安全教育施設「安全道場」において安全意識の向上、安全基礎知識の習得、危険感受性の向上、安全行動ができる人財の育成を目的に安全教育を実施しています。さらに不安全行動による災害の防止および安全の意識付けを目的に疑似体験を通じて職場に存在する危険を体感する危険体感教育をはじめ、各種安全衛生教育を推進しています。

安全道場受講者数(川崎重工グループ(国内))

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 安全道場受講者数 | 名 | 671 | 511 | 1,847 | 2,024 | 2,165 |

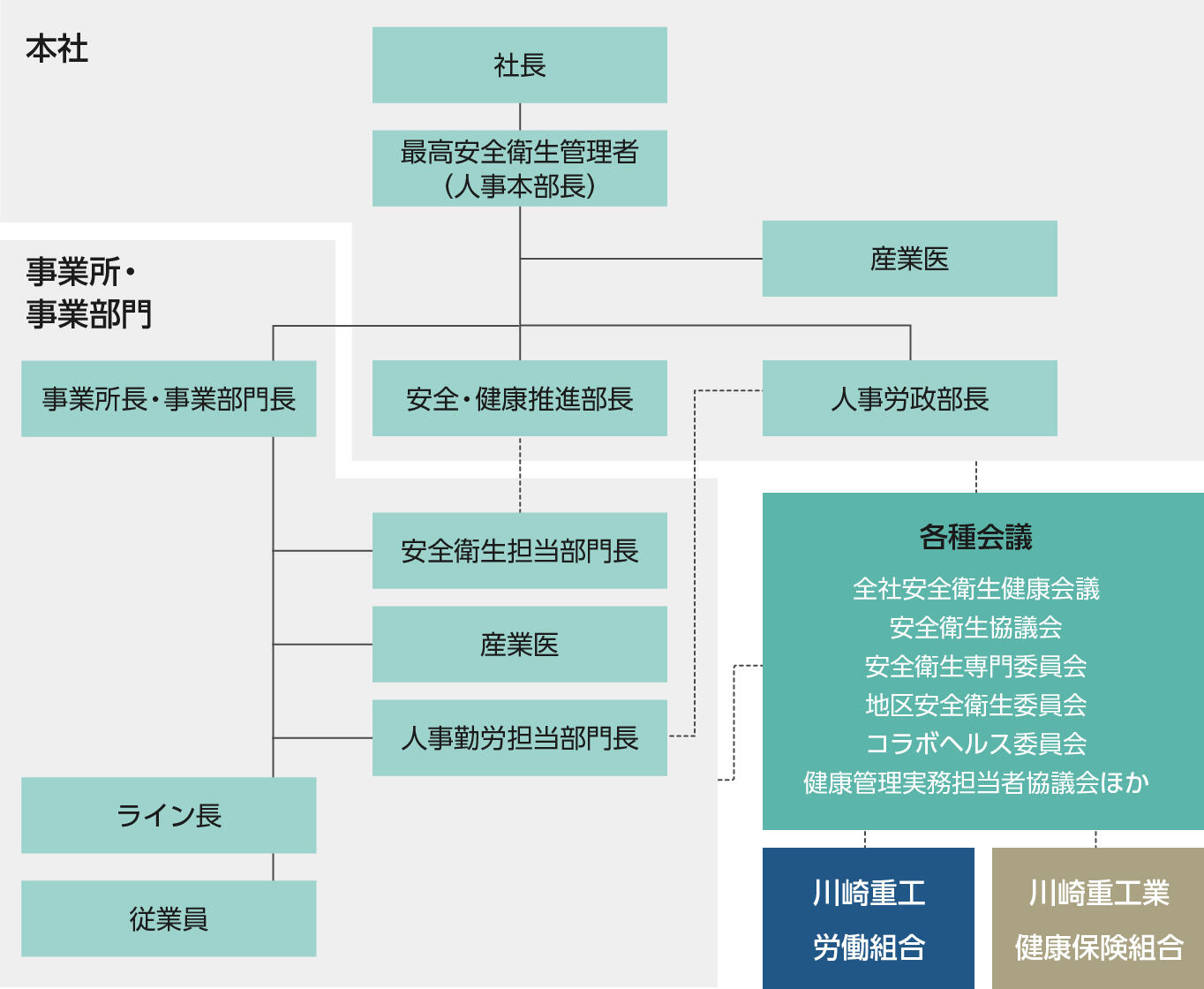

労働災害・疾病の発生状況

当社では安全管理目標として休業災害度数率および全災害件数の削減に取り組んでいます。これまで、川崎重工統括管理下(川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱)の休業災害発生頻度(度数率)は国内の全産業、製造業平均を下回って推移してきましたが、安全管理活動および災害防止対策・ルール遵守の徹底により、継続して削減に取り組みます。

休業災害発生頻度(度数率)(川崎重工統括管理内)

災害分析

労働災害の発生原因を分析した結果、2024年は「はさまれ・巻き込まれ」「切れ・こすれ」「転倒」の発生原因上位3項目で65%を占め、全体の半数を超えることが判明しました。また、重大災害につながりやすい「墜落・転落」は、全体の7%となっています。過去の重大災害発生を教訓として安全管理活動を継続し、各事業所において再発防止対策を徹底することで災害の未然防止活動を実施していきます。

衛生管理

衛生管理の取り組み

職業性疾病防止対策

職業性疾病防止対策として、雇い入れ時、作業内容変更時、危険有害業務就業時などに労働衛生教育を行っています。また、法令に則り特殊健康診断を実施し、有所見者に対する保健指導を徹底するとともに、職場環境測定などを行い、職場環境の改善を推進しています。また、化学物質の自律的管理を推進するため、各事業所の担当者をメンバーとした分科会を運営し、管理体制、SDS(安全データシート)管理、リスクアセスメントの実施とその評価結果に基づく対応など、さまざまな課題に取り組んでいます。

長時間勤務者健診の実施

過重労働による健康障害防止対策として、法令より厳しい基準である、2か月連続して45時間以上、1か月60時間以上の時間外労働を行った従業員を対象に長時間勤務者健診を実施し、疲労蓄積などのチェックを行っています。その結果や超過勤務時間に応じて、産業医面談を行い必要な措置を取っています。また、長時間労働の対策として、勤怠や労務管理を適正に行うほか、勤務間インターバルに関して労働組合と協定を結ぶなど、労使で取り組みを進めています。

メンタルヘルス対策

当社ではメンタルヘルスケアとして、「メンタルヘルス対策の基本方針」を策定していますが、近年のメンタル不調者の増加に対応するため、この指針を2023年に見直し、一次予防から三次予防まで「4つのケア」を中心に対策を推進しています。セルフケアとして重要なポイントであるメンタルヘルス教育は、定期的に受講できるよう、年齢階層や昇進時などの階層別教育を事業所ごとに設け、毎年全従業員の約10%が受講しています。また、ストレスチェックを1年に1回実施し、従業員自身のセルフケアに役立てるとともに、高ストレス者に対しては面接指導など適切なフォローを行っています。ラインケアとしては、ストレスチェックの際に集団分析を行い、分析結果を用いて健康リスクの高い職場の所属長に対し、産業医が個別に職場面談を実施しているほか、所属長を対象とした研修を事業所ごとに開催しています。さらに、事業所内産業保健スタッフによるケアとしては、メンタルヘルスの不調者が発生した際には早期に介入・対応を目指し、職場復帰にあたっては産業医や人事勤労部門、産業保健スタッフ、所属長と連携し、支援を行っています。また、外部機関のケアとして、従業員が気軽に相談できるようメンタルヘルスなどに関する社外相談窓口の設置や、メンタルヘルス専門医との契約により対応を強化しています。

海外派遣従業員の健康管理

当社は、社則「海外派遣者健康管理基準」において、長期海外出張者や海外駐在員の健康管理について定めています。海外派遣者は、派遣前、派遣中、帰国後に健康診断を実施し、健康診断および産業医との面談の結果により海外派遣の可否を決定しています。コロナ禍においても、人事部門と産業保健部門が協力し赴任先の状況を確認しながら健康管理を行いました。また、派遣にあたっては、海外派遣者の感染症予防のため、マラリアや結核など派遣先に応じて必要な予防接種を会社が費用負担し実施しています。

そのほかにも、海外で体調不良などがあり医療が必要になった際に、安心して受診ができるサポート体制を取っています。

健康管理

健康管理の取り組み

従業員の健康づくりに関する取り組みを「投資」と捉え、戦略的視点で課題に対する施策を行う経営手法である健康経営を推進しています。健康などに関する各種データ分析に基づいた施策の実施とその評価を継続的に行うことで、アブセンティーズム・プレゼンティーズムの改善を図り、労働損失の低減や労働生産性の向上を目指しています。

健康診断の実施と生活習慣病対策

当社従業員の健康管理として、海外駐在中の従業員を含めた全従業員の定期健康診断を、受診率100%を目指して実施しています。健康診断の実施後は、有所見者に対し、二次検査の受診を勧奨するとともに保健指導を徹底しています。

また、健康保険組合とも連携し、メタボリックシンドロームの該当者に対する特定保健指導も積極的に実施し、実施率はグループ全体で50%を超えています。このように、各種健康診断を適切に実施し、その後のフォローを行うことで、病気の予防や早期発見に努めています。

感染症予防

インフルエンザ予防として、希望する従業員に対し、少ない自己負担でかつ就業時間内に予防接種を実施しています。また、新型コロナウイルス感染症対策として、手洗い、咳エチケット、換気、3密の回避などの啓発を行うとともに、政府方針に従い予防および拡大防止に向けた各種ガイドラインを定め、従業員への周知徹底や職域接種などを行ってきました。

受動喫煙防止対策

2020年4月の健康増進法の改訂に対応し、建屋内喫煙所を撤去または「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく喫煙専用室の設置など受動喫煙対策に取り組んでいます。また、喫煙者に対しても、禁煙支援を行う禁煙補助事業を行っています。当社単体としては、喫煙率は減少傾向で、集計を始めた2013年の31%から2023年には23.2%に減少しています。受動喫煙対策と合わせて、引き続き、喫煙率の削減にも取り組んでいきます。

健康保持増進対策

当社グループでは従業員の健康増進活動施策を、会社・健康保険組合・労働組合で構成されるコラボヘルス委員会で検討・立案しています。委員会では施策に実効性を持たせ、より高い効果が得られるように、健康保険組合と会社が管理している従業員の健康関連データをもとに【健康レポート】を事業所・関係会社ごとに作成し、この結果から、明確になった課題について単年ごとにテーマを決めてグループ全体で取り組んでいます。

2022年度は、若年層での罹患者が多い一方で、低い受診率になっている婦人科がん検診を課題とし、リーフレットを作成するなどして、健康保険組合と共同して積極的な受診勧奨を行いました。2023年度は、すべての事業所で各年代に必要な教育が受けられるよう、食事や運動などの各種健康教育の内容や対象者などについて制度を含めた見直しを行い、すべての事業所で教育を実施しました。2024年度は、運動習慣改善のため、事業所を巻き込んだウォークラリーイベントを実施するとともに、喫煙・メンタルヘルス・重症化予防について、方針や具体的施策などの検討を行うワーキンググループを立ち上げました。

また、身体活動による健康増進の支援として、一部の事業所ではバランスボールなどを備えたウェルネスエリア、筋力トレーニング機器、ランニングマシンなどを設置しています。

健康教室の開催

全社THP(Total Health Promotion)活動の一環として、健康レポートの結果から事業所の抱える健康課題を把握し、それぞれの課題に応じて健康保険組合と共催で、生活習慣病予防を目的とした食生活改善セミナーや運動セミナーなどを開催しています。さらに、女性従業員向けのセミナー、禁煙セミナー等を開催し、従業員の心と体の健康づくりを支援しています。

教育実績(川崎重工グループ(国内一部を除く))

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| メンタル教育 | 名 | 2,047 | 2,673 | 2,667 | 2,370 | 2,110 |

| 階層別教育 (新入社員、年齢別など) |

名 | 1,978 | 1,941 | 1,797 | 2,048 | 2,703 |

| その他健康教育 (女性、禁煙など) |

名 | 1,569 | 1,517 | 1,834 | 616 | 1,090 |

生活習慣病予防の取り組み(川崎重工グループ(国内一部を除く))

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 特定健診受診率 | % | 95.7 | 95.1 | 96.0 | 96.0 | 97.1 |

| 特定保健指導実施率 | % | 66.7 | 60.0 | 44.4 | 55.7 | 53.1 |

労働協議

労働安全衛生健康に係る労使協議の状況(安全衛生委員会の状況など)

当社は、川崎重工労働組合と労働協約を締結し、安全衛生健康の活動方針、重点施策および活動計画などを協議する安全衛生協議会(1回以上/年)、実施状況のフォローアップ・見直しなどをする安全衛生専門委員会(2回以上/年)、事業所ごとに危険・健康障害を防止するための対策および労働災害の原因・再発防止対策に関する事項を審議する地区安全衛生委員会(毎月)をすべての国内拠点で開催しています。それぞれの協議会・委員会において、安全衛生健康に関する各種成績の進捗状況、安全衛生活動実績および計画の確認を主要な議題として協議を実施しています。

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。