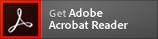

サステナビリティフレームワーク

サステナビリティに関する基本方針

川崎重工グループでは、経営におけるサステナビリティの位置付けを明確にするため、「川崎重工グループサステナビリティ経営方針」を制定しています。「グループミッション」の達成に向けて、製品とサービスを通じて社会と環境のサステナビリティに貢献することを企業としての使命と捉え、将来にわたり世界が直面するさまざまな社会・環境課題に対して革新的な解決策をつくり出すことに挑戦します。また、責任ある企業行動と経営基盤の強化を通じて、持続可能な社会と当社グループの継続的な企業価値向上をともに実現することを目指します。

この方針の下、定期的に事業活動における重要課題(マテリアリティ)を見直し、事業環境とステークホルダーからの要請・期待を踏まえた経営を行うこととしています。2021年度に実施した見直しにおいては、「グループビジョン2030」における3つの注力フィールド「安全安心リモート社会」「近未来モビリティ」「エネルギー・環境ソリューション」を「事業を通じて創出する社会・環境価値」とし、直面する社会課題に対し当社グループが長期で取り組むべき最重要課題と位置づけました。また、「グループミッション」とSDGsとの親和性は極めて高いと考えており、最重要課題と位置づけた3つの注力フィールドそれぞれにおける施策の推進により、事業を通じてSDGsの達成に貢献していきます。

さらに、水素事業などを通じてお客さまに脱炭素化ソリューションを提供する企業として、バリューチェーンを含めた事業活動における脱炭素化の早期実現を目指すとともに、ビジネスと人権、人財活躍推進、コンプライアンス、技術開発・DXなどを「事業活動を支える基盤」の重要事項と位置づけ、取り組みを強化していきます。

サステナビリティ経営方針の位置付け

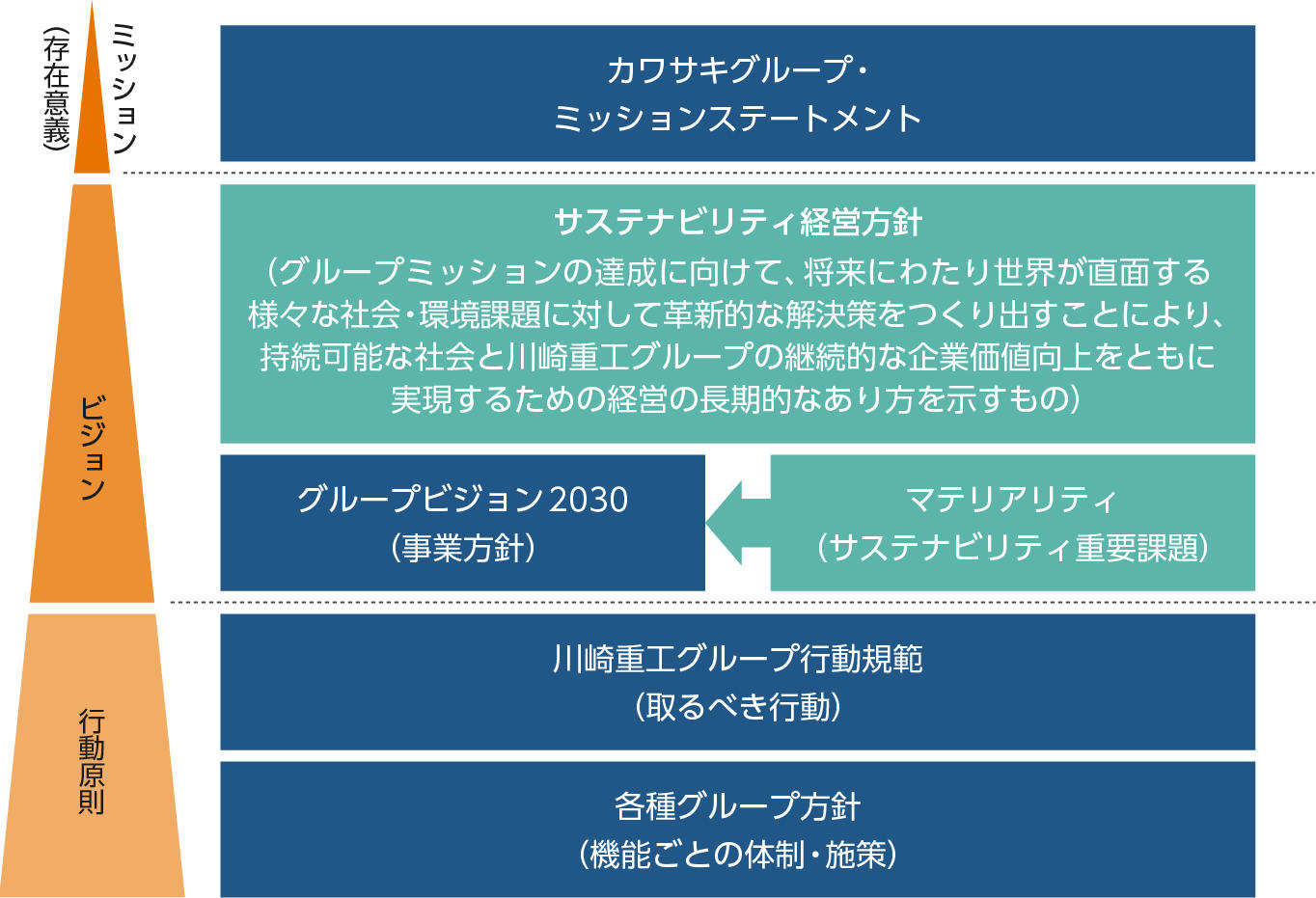

サステナビリティ推進体制

川崎重工グループでは、取締役会をグループ全体のサステナビリティ基本⽅針と基本計画を審議・決定する最高意思決定機関と位置づけています。また、取締役会の監督のもと、社長を委員長とする執行側の委員会としてサステナビリティ委員会を設置し、取締役会で定めた基本計画に基づく各種施策を決定し、その進捗状況を取締役会に報告する体制としています。また、サステナビリティに関する企画立案機能を強化し、経営戦略と一体化して推進していくため、企画本部でサステナビリティの統括を行っています。日常業務においては、サステナビリティ推進部が環境、人権などの各種施策の企画立案を行い、本社各部門から構成されるサステナビリティ企画ワーキンググループと連携して、各カンパニー、グループ会社も含めたサステナビリティ経営を推進しています。

サステナビリティ推進体制図

責任者

サステナビリティ委員会委員長 代表取締役社長執行役員 橋本 康彦

サステナビリティ担当役員 代表取締役副社長執行役員 山本 克也

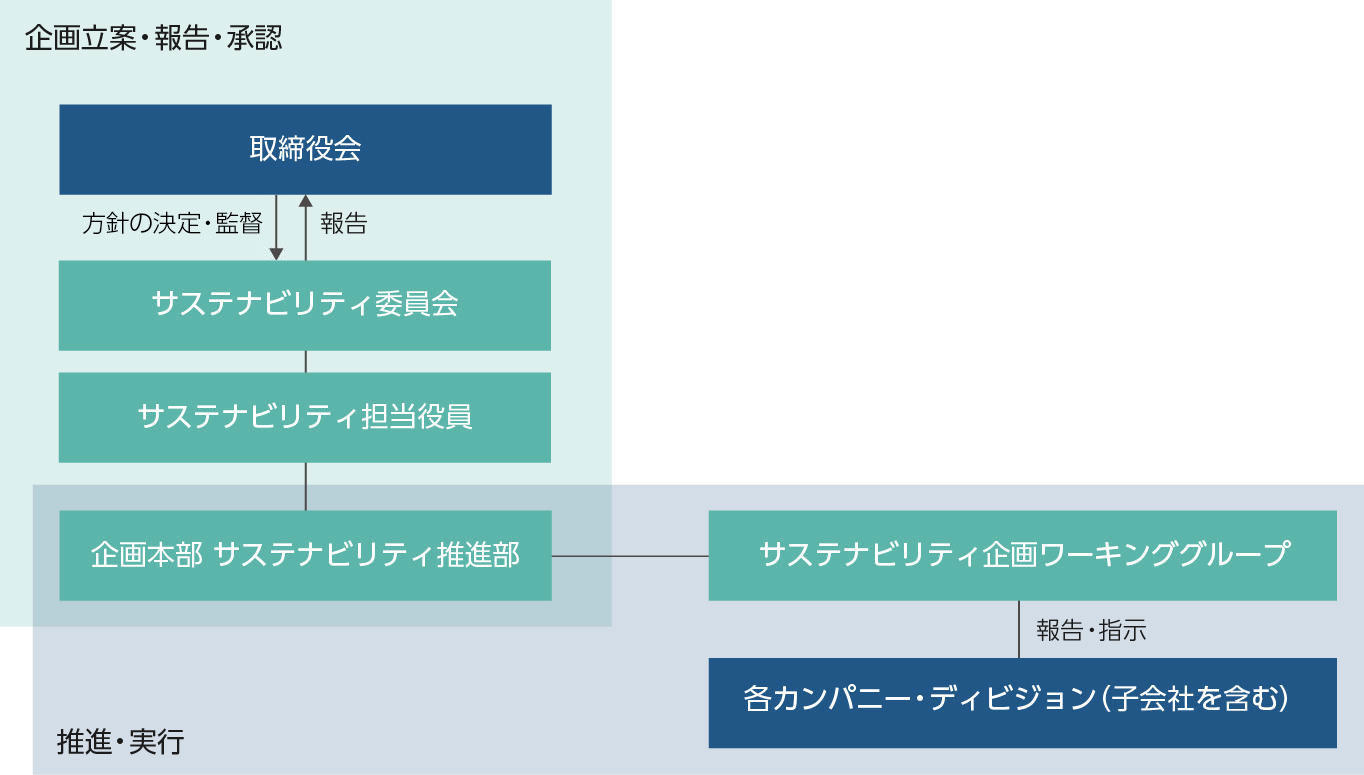

取締役会におけるサステナビリティの監督

取締役会では、各種グループ基本方針を制定し、基本的な考え方や具体的方針を明文化しています。また、「グループビジョン2030」策定以降は、サステナビリティ経営方針の実現に向け、これまで審議してきた環境経営基本計画などに加え、経営基盤強化のための人事制度改革やその運用、取締役のスキル・マトリックスや後継者育成計画、人財の多様性、エンゲージメントなど、人的資本に関する重要なテーマについても実効性の高い議論を行っています。サステナビリティに関連して、近年の取締役会で審議・報告されたテーマは下図の通りです。

取締役会における審議テーマ

サステナビリティの監督強化に向けた取り組み

外部動向を踏まえて当社グループが対応すべき課題への知見を深めるため、社長、サステナビリティ担当役員をはじめとする業務執行取締役のほか、社外取締役も出席するサステナビリティ委員会において、外部有識者を毎年招聘し、サステナビリティ開示規制の動向、気候変動やビジネスと人権などのサステナビリティに関する講演を実施しています。

また、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員の報酬制度の一部改正を2024年5月に決議し、従業員エンゲージメント指標およびESG指標(CO2削減と第三者機関評価)を独立した評価指標として業績連動報酬に反映することとしました。

役員報酬制度の詳細に関しては、「取締役の報酬」をご覧ください。

サステナビリティ委員会

サステナビリティに関する事項は、主に以下の項目についてサステナビリティ委員会で審議・報告を行っています。

- 1.社会・環境と川崎重工グループ相互の持続可能性の実現、川崎重工グループの企業価値向上に資する各種施策、およびその実行や達成状況に関する事項

- 2.川崎重工グループの事業活動が社会・環境に及ぼす負の影響の把握とその低減・撲滅に向けた各種施策、およびその実行や達成状況に関する事項

サステナビリティ委員会はカンパニープレジデントや川崎車両株式会社社長、カワサキモータース株式会社社長、サステナビリティ担当役員、本社各本部長などの委員から構成されます。社外の知見および意見を委員会の意思決定に反映させる観点から社外取締役も出席し、さらに業務執行監査の観点から監査等委員も出席しています。サステナビリティ委員会は原則として年2回以上開催することとしており、2024年度は3回開催し、取締役会へ報告しています。

サステナビリティに関するリスク管理

サステナビリティに関するリスクの識別・評価は、サステナビリティ委員会にて実施しており、事業環境とステークホルダーからの要請・期待の変化に対して、リスクと機会の両面から必要な対応について審議・報告を行っています。2024年度は主にサステナビリティ開示規制やESG評価への対応のほか、人権デューデリジェンスに関して議論しました。さらに、定期的な重要課題(マテリアリティ)の見直しにおいても、各課題に関するリスク評価を行っています。それらの内容はその重要性に応じて取締役会に報告され、取締役会はサステナビリティ課題への対応状況を監督しています。

また、リスクマネジメント担当部門による全社的リスク管理においても、サステナビリティに関する事項、特にカーボンニュートラルや循環型社会を目指す地球環境に関する事項、新たな価値提供を担う人財と組織強化を目的とした人的資本の確保に関する事項などは、リスクモニターの対象としています。それらのリスクについては、主管部門が継続的にリスク評価やモニタリングを行っており、その活動内容は少なくとも年に2回取締役会に報告されています。2024年度は2回報告を行い、取締役会では対応の方向性を審議した上で、各リスクの対象となる部門へ必要なフィードバックを行っています。

全社のリスク管理に関しては「リスクマネジメント」をご覧ください。

サステナビリティに関する目標と指標

当社グループの重要課題(マテリアリティ)は「事業を通じて創出する社会・環境価値」と「事業活動を支える基盤」に2大別し、本業を通じた取り組みを「当社グループが長期で達成すべき最重要課題」と定義し、最重要課題の達成に向けたその他の重要課題を「基盤項目」と位置づけています。

「事業を通じて創出する社会・環境価値」に位置付けられる「安全安心リモート社会」「近未来モビリティ」「エネルギー・環境ソリューション」については、「グループビジョン2030」の3つの注力フィールドとして2030年までに達成すべき目標を定め、統合報告書などを通じて、その達成状況を定期的に開示しています。

また、「事業活動を支える基盤」に位置付けられた重要課題については、定量的な目標とKPIを設定し、主なKPIの進捗状況について毎年取締役会に報告を行うことで、各項目における取り組み状況のモニタリングを実施しています。

サステナビリティに関する社内浸透・教育

川崎重工グループでは、教育研修および社内イントラネットなどさまざまなツールにより、役員、従業員に対しサステナビリティに関する教育・啓発を行っています。

新入社員研修や新任主事研修、新任幹部職員研修、シニアマネジメント研修などの階層別研修や、海外ビジネス担当者研修・中途入社者向けの研修においてサステナビリティに関する教育・啓発を行っています。さらに、2020年度からはSDGs(Sustainable Development Goals)、環境、ビジネスと人権などをテーマとしたeラーニング研修を国内グループの従業員を対象に実施しています。2024年度からはサステナビリティ企画ワーキンググループおよび事業部門の担当者を対象に、サステナビリティに関する外部動向や自社の取り組み状況について理解を深めることを目的とした勉強会を実施しています。

そのほか、グループ内の従業員に広くサステナビリティを周知するため、グループ報「かわさき」、英文・中文グループ報「Kawasaki On The Move」やグループインターナルアプリ「Kawasaki Group online!」を通じてサステナビリティに関する情報提供を定期的に行っています。

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。