人財マネジメント

マネジメント・アプローチ

基本的な考え方

川崎重工グループは、「グループビジョン2030」の実現に向けて、事業の変革とともに人と組織の在り方も進化させる必要があると考えています。社会が求める新たな価値を持続的に提供していくためには、従業員一人ひとりが高い志を持って挑戦し続け、チームとして成果を生み出す組織風土が不可欠です。

このような認識のもと、当社グループは従来の人的資本に関する基本方針「川崎重工グループ人財マネジメント方針」を、名称を変更した上で「川崎重工グループHRポリシー」として2025年8月に改定しました。このポリシーは「ともに挑み続け、ともに成し遂げる。」というスローガンのもと、以下の3つの方針を掲げています。

- 社員自らが高い目標を掲げて思い切り挑戦しようと思える基盤を築く。

- 多様な社員の可能性を引き出し、挑戦と成長によって社会に貢献する機会を提供する。

- 挑戦し続ける姿勢を称え合い、個と組織がともに成長する文化を醸成する。

これらの方針は、全ての人事施策の根幹となるものであり、従業員が自らの力を信じて挑戦できるよう、人と組織の開発に注力していきます。今後も人事部門を中心に、全社でこのポリシーの浸透と実践に取り組み、挑戦する組織文化の醸成と、持続的な企業価値の向上を図っていきます。

人財マネジメントに関する方針

人財育成の観点では、社内の組織の枠・製品の枠を超えて新たな事業領域に挑戦し成果を出す人財を育成するとともに、組織を動機づけ、成果を最大化させるための適切なマネジメントが必要と考えています。そのため、2021年から、自ら高い目標を掲げ覚悟とスピード感をもってやり抜く人財を後押しし評価する「チャレンジ&コミットメント」をコンセプトとする人事制度をスタートさせ、年齢・性別・国籍等の属性に関わらず、期待役割と成果を実現し得る人財を社内外から獲得・配置するとともに、行動特性評価による適正配置や、部課長を対象とした研修を実施しマネジメント層の育成にも取り組んでいます。

社内環境整備の観点では、「グループビジョン 2030」に掲げる「枠を超え成長し続けるオープンで自由闊達・創造的なチーム」であり続けるため、より多くの人財が働きがいと働きやすさを実感できる環境づくりが重要と考えています。 また、持続的な企業価値の向上を図っていくため、国籍、性別、年齢、宗教の違いや障がいの有無などに関わらず、世界中で活躍する従業員一人ひとりが持つ多様な能力を存分に発揮でき、それを最大化する組織づくりに取り組んでいます。これらのダイバーシティ推進の積極的な取り組みが評価され、女性活躍に優れた企業として「なでしこ銘柄」に選定され、「えるぼし」や「くるみん」の認定も取得しています。

チャレンジ&コミットメント

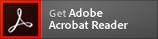

グループとしてより成長していくため、新たなフィールドへの挑戦を促す制度がチャレンジ&コミットメントです。

定常業務だけでなく、より挑戦的な目標を掲げ、果敢にチャレンジすることで、組織としての成果を高めるとともに、目標設定やフォロー時の上司とのきめ細かい対話による従業員の育成・成長を狙いとしています。また、業績評価への反映をより明確にするため、絶対評価により目標達成を直接賞与に反映し、目標達成度に応じて支給される部分を拡大しました。

チャレンジ&コミットメント イメージ

人事に関する体制

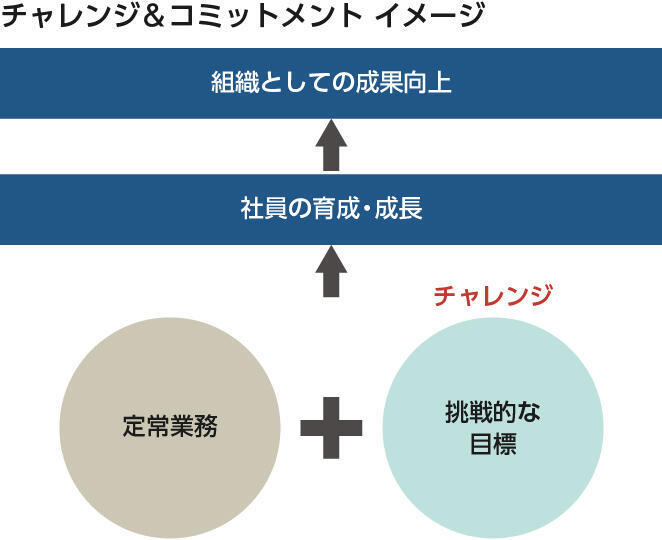

経営に大きな影響を及ぼす全社的な人財の育成・活用の方針、特に①経営者の育成、②重点施策における人財の活用、③新事業・新製品への人財の投入、④各種人事施策の運用状況などについては全社人財マネジメント委員会で協議・検討します。全社人財マネジメント委員会は社長が議長となり、カンパニープレジデントや川崎車両株式会社・カワサキモータース株式会社の社長を中心に招集し、年4回開催することとしています。全社人財マネジメント委員会で協議した内容を反映し、各種施策について経営会議で審議の上、取締役会に報告する体制をとっています。

また、各種人事施策の詳細立案・策定時の意見収集、全社方針の伝達を目的として本社人事本部が事業部門の人事・勤労担当部門長を招集し、各種会議体を開催しています。

人財マネジメント体制図

人事各種会議体

| 会議体 | 目的 | 出席者 | 開催頻度 |

|---|---|---|---|

| 全社人財 マネジメント委員会 |

経営に大きな影響を及ぼす全社的な人財の育成・活用に関する事項の協議・検討 |

|

年4回 |

| 全社人事部長会議 |

|

|

月1回 |

| 全社勤労課長会議 | 人事企画部、人財開発部、人事労政部所掌事項の事務レベルの議論や協議、連絡 |

|

月1回 |

| 安全衛生担当 部門長会議 |

安全・健康推進部所掌事項の事務レベルの議論や協議、連絡 |

|

年4回 |

責任者

常務執行役員 人事本部長 金子 剛史

全社人財マネジメント委員会:代表取締役社長執行役員 橋本 康彦

ほか各種会議体:本社人事本部 各部長

責任機関・委員会

全社人財マネジメント委員会

従業員エンゲージメント

K-Win活動(Kawasaki Workstyle Innovation)

当社では、2016年度より「ホワイトカラーの生産性向上」「ワークライフバランスの推進」「長時間労働の抑制」を目的にした働き方改革として始めたK-Win活動において、「業務改革」「組織風土改革」「制度改革」の3つの改革を進めてきました。

現在、K-Win活動はグループ経営と一体となり、グループビジョン2030の実現に向けた「企業文化および従業員意識の変革活動」へとその活動の幅を広げています。高いモチベーションを持ち、かつ能力を発揮する環境が与えられていると実感している従業員をより多く輩出するためのこれらの取り組みを通じて、企業価値向上の好循環を生み出す組織づくりを行っています。また、その進捗状況を可視化するためにエンゲージメントサーベイ(WinDEX)を実施しています。

目指す人と組織の姿

事業ポートフォリオの全体最適を見据えた人財活用や、生産性の向上による成果の最大化、多様な知見交流による価値創造を実現することを目指し、目指す人と組織の姿を以下の通り定めています。

- エンゲージメントが高く、仕事のやりがいや楽しさと、働きやすさが両立した人と組織

- ビジョン実現へ向け、マーケットイン視点を持ち、社内外の枠を超えて従業員一人ひとりが具体的な行動を起こす組織

K-Win活動の重点課題

経営テーマと従業員のつながり形成・対話の促進 ~一つの方向へ自ら動く~

- グループビジョン2030の従業員への浸透、経営トップとの対話

- エンゲージメントサーベイWinDEXによる企業文化の可視化、組織課題への取り組み

- 1on1と組織開発による従業員との意識共有・組織活性化

能力発揮と成果に主眼を置き、社内外でのクロスオーバーアクションを推進 ~既存の制約を崩し、社内外の枠を超える~

- Kawasakiにとっての新しいワークスタイルへのシフト、コミュニケーションの高度化(リモートやDX活用)

- かわさき目安箱による組織横断課題の共有・解決

- 社内外メンバーによるクロスオーバーコミュニティの形成、知見の交換

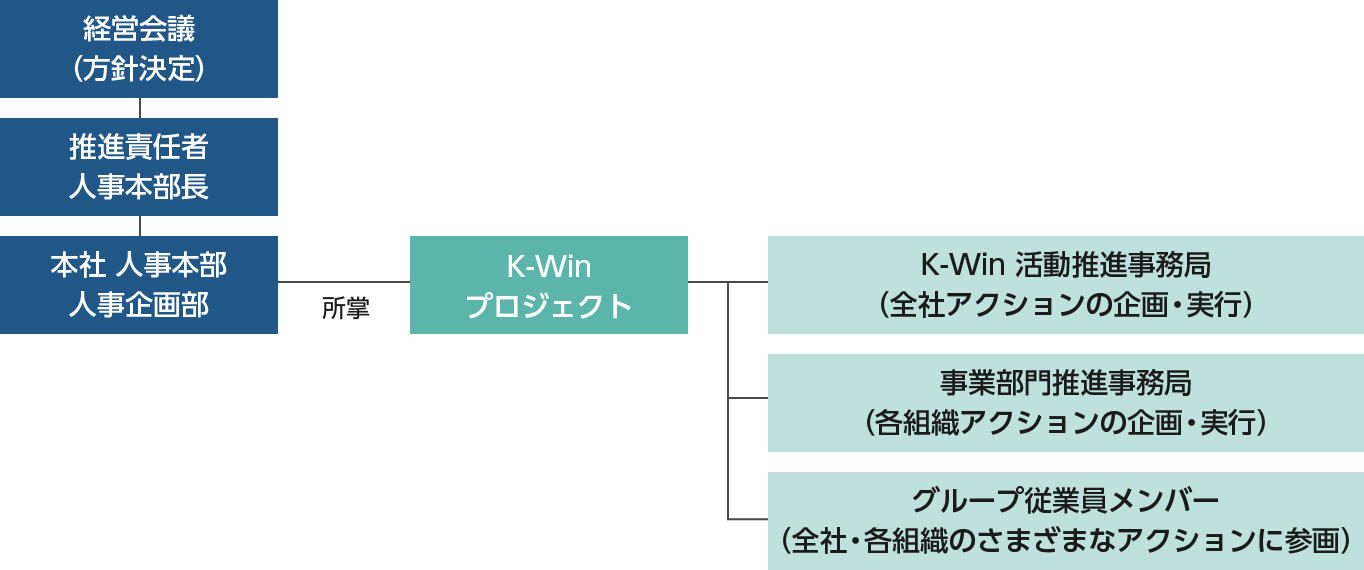

K-Win活動の体制

体制としては大きく2つに分かれており、全社活動の推進を本社が中心となったK-Win活動推進事務局が、各組織の活動推進を事業部門推進事務局が担っています。また、さまざまなテーマにおいて、推進への強い意志を持ち、それぞれの知見を有する従業員がアクションに参画しています。

【活動の具体例】(エネルギーソリューション&マリンカンパニー)

「車座ミーティング」「ワークスミーティング」の実施

従業員の声を直接吸い上げ、トップダウンによる問題解決につなげるとともに、従業員自らが組織を変えるという意識を醸成することを目的として、2022年度から経営層と従業員のカジュアルな対話の場を設けています。2022年度は「車座ミーティング」として実施し、延べ2,300名以上の従業員が参加しました。

2023年度からは、「車座ミーティング」の次の取り組みとして、経営層と従業員がタウンホールミーティング形式で対話する「ワークスミーティング」を実施しています。2023年度は、経営層から課長に対して、事業方針・マネジメント層への期待を説明し、課長から経営層に対して事業方針に関する意見・提案や、職場で抱える課題について説明するなど、双方向のコミュニケーションの場としました。2024年度は、経営層から製造現場で働く生産職の従業員に対して、事業環境の変化を踏まえたカンパニー方針や、生産職の業務が会社にどのように貢献しているのか説明を行いました。経営層が従業員に経営方針を直接伝えることで、従業員一人ひとりが当事者意識を持ち、共通の目標に向かって一丸となって進むことができるよう取り組みを進めています。

K-Win推進体制図

責任者

常務執行役員 人事本部長 金子 剛史

責任機関・委員会

K-Win活動推進事務局

エンゲージメントサーベイ(WinDEX)の概要

高いモチベーションを持ち、かつ能力を発揮する環境が与えられていると実感している従業員をより多く輩出することを目指した「K-Win活動」に取り組み、組織課題の可視化と継続的な改善に結び付けるために定期的にエンゲージメントサーベイ(WinDEX)を実施しています。

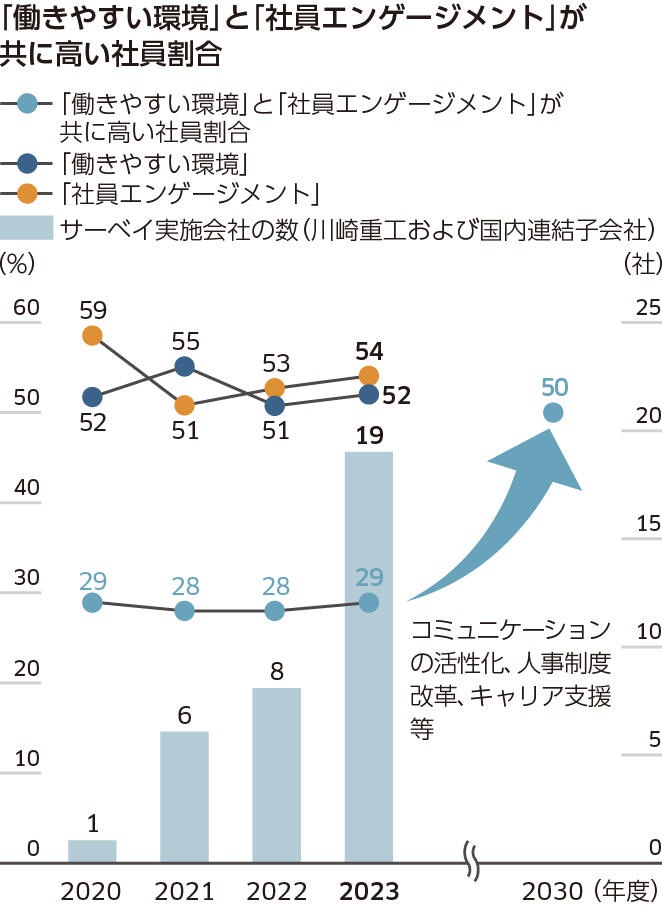

本サーベイはグローバル企業に広く利用されており、業績相関が高い2つの結果指標である「社員エンゲージメント(働きがい)※1」と「社員を活かす環境(働きやすさ)※2」で構成されています。「グループビジョン2030」の実現に向けて、グローバル好業績企業水準をターゲットとし、2つの結果指標が共にグローバル平均を上回る従業員の割合(活躍グループ比率)を2030年度、連結で50%以上(2024年度実績:31%)とする目標を掲げ、経営トップとの車座対話、1on1ミーティングや組織開発による組織活性化、かわさき目安箱による組織横断課題の共有・解決などを実施しています。

- ※1エンゲージメントサーベイにおいて、「会社への貢献意欲・自発的に取り組む姿勢が醸成されているか」に関する複数の設問において、肯定的な回答をしている社員の割合。

- ※2同サーベイにおいて、「会社でスキルや経験を発揮できる機会があり、働きやすい環境であるかどうか」に関する複数の設問において、肯定的な回答をしている社員の割合。

活躍グループ比率

人財の確保と定着

採用

川崎重工では、必要なスキルや目的に応じて人員の確保を行っています。新規事業や事業拡大に向けた人員(特にDX分野、水素関連事業分野、法務分野など)はスキル・経験を重視したキャリア採用で、継続的に事業を深化させていく組織のキーとなる人員はポテンシャルを重視した新卒採用で確保していくこととしています。その結果、キャリア採用の比率は年々高まっており、川崎重工業株式会社における2024年度中途採用者率は52.5%となっています。

新卒採用では「選考の客観性」と「採用者の多様性」を重視しています。特に、「グループビジョン2030」の実現に向けて、現状に対して問題意識を持ち、強い信念を持って行動する「変革人財」の確保が重要です。そのため、通常とは異なる選考方法にも取り組んでいます。たとえば、実際に従業員が体感した業務内の課題をワーク形式で取り組み、課題の解決策を検討するだけでなく、学生同士や社員との折衝を通じて、達成に向けた強い信念を貫き通すことができるかを評価しています。また、少子高齢化や理系離れが進むなか、将来の応募者を増やしていくために、高校生や大学・高専生を対象とした技術系ワークショップや従業員と連携したキャリア教育に関する取り組みを、教育機関と連携して実施しています。

加えて、退職者・選考辞退者を対象としたアルムナイ・ネットワークの運用を2025年1月より開始しました。これにより、外部環境に左右されることなく、優秀な人財を安定的に確保できる体制の構築を進めています。

従業員の評価

人財評価の考え方

当社は、年齢などの属人的要素によらず期待される役割の大きさと掲げる目標の高さ、覚悟とスピード感を持ってやり抜く力とその成果に応じた処遇を行う人事制度の運用を通じ、人財のさらなる成長と企業の持続的な成長を目指しています。その根幹となるのは「コミットメント」と「チャレンジ」を重視した「目標管理制度」です。

目標設定にあたっては、基本的な職務の遂行にあたり通常期待される目標に加え、主体的なチャレンジや通常より高い役割を果たすことでさらなる付加価値を生み出す目標を設定し、上司・部下間で定期的な面談を行い目標達成に向けた課題や取り組みを話し合います。期末には、各項目について自己評価および上司評価を実施し、評価結果とその理由のフィードバックを行った上で業績評価を行うとともに、次期の取り組みやキャリア方針について話し合いを行います。なお、業績評価の結果は賞与に反映される仕組みとなっています。

評価者に対しては、公平・公正な評価を行うために、評定手順を定めて示すとともに、評価者としてのスキルアップのために、ケーススタディなどを取り入れた研修を課長研修などの場で実施しています。また、幹部職員を対象に、各人の行動特性を客観的かつ多面的に観察し「他者から見た当人の特性」を明らかにするとともに、当人の育成や将来的な配置等の参考とする目的で、「360度サーベイ」を実施しています。

そのほか、年に1度、労働組合に対して昇進、処遇の状況について説明し、公平・公正な処遇が行われていることを確認しています。

適所適材&ペイ・フォー・ミッション

既存の組織や人財を出発点とするのではなく、「適所適材」の考えに基づき、まずビジョン達成のために必要な組織やポストを設置し(=適所)、その職務に求める人財要件を明確化した上でふさわしい人財を見定めて配置しています(=適材)。配置の検討に当たっては、360度サーベイやコンピテンシーに基づくマネジメント能力評価を行うとともに、専門知識なども踏まえた、全社的なポストと人財のマッチングを精度高く行う仕組みを導入しています。その上で、職務に求める成果に応じて職務等級を定め、個人としてのチャレンジ内容も加味して給与を決定するペイ・フォー・ミッションの仕組みを導入しています。これらの取り組みにより、適所の設置と適材の配置を実現し、経営方針に合わせた人事戦略を推進します。

評価方法別の対象従業員の割合(川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱)

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 目標管理による評価※1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 多面的な成績評価※2 | % | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 |

| 従業員カテゴリー内の順位付け評価 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- ※1ライン長と合意した目標などによる評価

- ※2360度サーベイなど

キャリア形成に向けた支援

当社グループは「従業員個人の意思を尊重したキャリア形成に向けた支援」という基本方針に則り、従業員が自身の能力開発の目標を明確にして身に付けるべき知識・能力・スキルを習得する機会や、必要な職場経験を積む機会の充実を図っています。

たとえば、従業員が主体的にキャリア形成できるように、当社のキャリア形成支援施策を「キャリアサポートガイドブック」にまとめて従業員に周知するとともに、テーマ別キャリアセミナーやキャリアカウンセリングの機会を用意しています。また、上司に対してもキャリア支援セミナーを実施し、職場で上司が部下の成長やキャリアを支援できる環境づくりを進めています。さらに、年1回公表する受入希望部門に対して、異動を希望する従業員が応募を行う「キャリアチャレンジ制度」や海外の大学など社外の教育機関を活用しながら、学び直しに取り組むことができる「キャリア開発休職制度」を導入し、従業員の自立的なキャリア開発を促進・支援しています。

オープンポジションの件数(川崎重工業㈱・川崎車両㈱・カワサキモータース㈱)

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 募集件数 | 件 | 245 | 161 | 358 | 405 | 322 |

| 応募者数 | 人 | 8 | 26 | 37 | 76 | 56 |

| 合格者数 | 人 | 3 | 13 | 18 | 43 | 24 |

| 内部採用率 | % | 1.2 | 8.2 | 5.0 | 10.6 | 7.4 |

従業員に対する長期的なインセンティブの概要

2024年度より、全社の経営に大きな影響を与える役割を担う、当社の一部の管理職層向けにインセンティブ・プラン(RS信託)を導入しています。本制度は、一定の要件を充足する従業員に対して付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランです。自社の株価と報酬を結びつけることで、会社の所有者としての意識を従業員が持ち、投資家と同じ視点を持った業務遂行意識を醸成する観点から、株主目線での企業価値向上に向けた取り組みの一つとして導入しました。株式交付規程に基づき付与するポイントは、評価対象期間における職務等級や在職期間に応じた「固定ポイント」と、ESG全般の取り組みに対する第三者機関(Dow Jones Best-in-Class Index※)からの評価結果や当社株式の株価を指標とした「業績ポイント」の2種類です。交付される株式は、各従業員との間で譲渡制限契約を締結し退職までの譲渡制限を付すことで、持続的な企業価値向上を図るインセンティブを与えることを目的にしています。

- ※ S&Pグローバル社によるサステナビリティに関する株式指標

退職金制度

当社では一時金および年金で受け取れる退職金制度を有しています。確定給付型に加え確定拠出企業年金も導入しており、従業員は自己のライフプランに合わせて拠出額を選べるとともに、長期的な資産形成に役立てることができます。原則、勤続3年以上の全従業員を対象に、勤続年数、年齢、職能資格、業績評価に応じて退職金を算定し、支給します。

従業員持株会制度

当社グループでは、従業員の福利厚生(財産形成)の推進および経営への参加意識の向上という観点で、従業員持株会制度を設け、運営しています。従業員は、福利厚生制度の一環として、拠出金に応じた奨励金を会社から付与されるほか、所有株数に応じた配当金を持株会へ再拠出することにより複利効果を得ることで、財産形成を行うことができます。また、従業員が持株会を通じて当社株式を保有することで、一般株主と同様、当社経営に対する意識が一層高まり、長期的な企業価値の向上に資するものと期待しています。

従業員持株会の所有株数と株主名簿順位

(年度)

| 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 従業員持株会の所有株数 | 株 | 4,501,521 | 4,934,251 | 5,223,751 | 5,280,251 | 4,770,951 |

| 株主名簿順位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。