ENVIRONMENT 環境を知る

BENEFITS 福利厚生

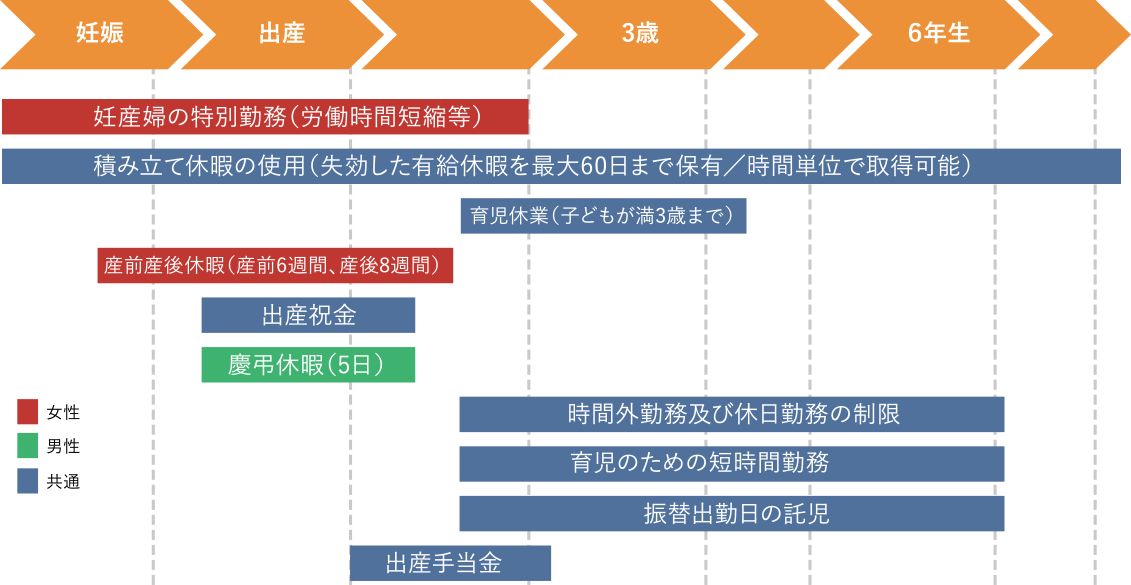

休暇・休職・働き方に関する制度

休暇・休職制度

| 休日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日(会社カレンダーあり)、ゴールデンウィーク、電力休暇(7月の特別休暇)、夏期連休(お盆)、年末年始、慶弔休暇(結婚6日、忌引2~7日) |

|---|---|

| 年次有給休暇 |

初年度より22日 ※年次有給休暇は、半日および時間単位でも取得が可能です。 |

| 年次有給休暇積立 |

年次有給休暇残日数は、翌年度に限り繰越すことができます。

積立休暇として、各年度あたり12日を限度に最高60日まで積み立てができ、 育児・介護、看護や私傷病といった一定の事由のある場合に限って取得可能です。 ※年次有給休暇積立は、時間単位でも取得が可能です。 |

| リフレッシュ休暇 |

10年、20年、30年、40年の勤続年数によって連続の特別有給休暇が付与されます。 20年、30年の勤続者には旅行券も付与されます。 |

| その他の特別休暇 |

年次有給休暇とは別に、以下の特別休暇を取得することができます。 慶弔休暇、赴任休暇、 産前産後休暇、 被災時休暇、 骨髄バンクドナー休暇、 災害ボランティア休暇、 育児・看護等休暇及び介護休暇など |

働き方について

| フレックスタイム制度 | 育児/介護等の事由によるフレックスタイム制および業務効率化を目的としたフレックスタイム制を導入 |

|---|---|

| 短時間勤務 |

〈育児〉子どもが小学校6年修了時まで可能 〈介護〉1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間まで可能 |

| ノー残業デー | 週に1度、必ず定時で帰宅する日を設けています。 |

出産・育児・介護に関する支援

出産・育児支援

-

産前産後休暇制度

- 産前6週間・産後8週間(多胎妊娠の場合の産前休暇は14週間)の産前産後休暇を取得することができます。

-

育児休業制度

- 最長で子どもが満3歳に到達するまで取得することができます。

-

育児短時間勤務制度

- 子どもが小学校6年修了時まで所定労働時間を短縮することができます。

| 出生時育児休業 | 子どもの出生後8週間以内で4週間(28日)、分割して2回まで可能 |

|---|---|

| 育児・看護等休暇 | 小学校6年修了時まで1名につき1年間に10日まで(最大20日) |

介護支援

| 介護休業 |

被介護者(=介護を必要とする家族)1名につき、3回を上限として取得可能 介護休業期間は、申請1回につき1年間を限度 |

|---|---|

| 介護休暇 |

被介護者1名につき、1年間に10日まで(最大20日) 1日単位又は時間(30分)単位で取得することが可能です。 |

住まい・施設について

住まいについて

| 単身寮 |

会社から徒歩約10分(三ツ池寮)、自転車約10分(村雨寮)に借り上げ社員寮があり、ワンルームマンションタイプになっています。

|

|---|---|

| 社宅制度 |

結婚などによって扶養家族のいる人には社宅を用意しています。 |

施設について

| 社員食堂 |

川崎重工業(株)岐阜工場内にある食堂を自己負担328円/食で利用できます。 日替わりでキッチンカーやお弁当販売があります。 |

|---|---|

| その他施設 | 保養所、医療施設、売店は、川崎重工業(株)社員と同条件で利用可能 |

その他の制度など

各種社会保険

| 社会保険 | 健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |

|---|

財産形成制度

| 財形貯蓄 |

会社と金融機関との契約に基づいて、社員が給与天引きにて貯蓄ができる制度です。 財形貯蓄制度には、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄があります。 |

|---|---|

| 川崎重工業従業員持株会 |

川崎重工グループ会社として川崎重工業従業員持株会に参加可能です。 会社が奨励金の支給や、買付資金の給与・賞与からの引き去りなどの便宜を図ることにより、従業員の自社株取得を容易にし、中長期的な財産形成を助成する制度です。 |

職場コミュニケーション活動補助制度

| 職場コミュニケーション 活動補助制度 |

職場のコミュニケーション活動を促すために毎年度の上期・下期に一人当たり各2,000円会社が補助金を支給する制度です。 歓迎会や忘年会等、職場ごとに企画して楽しく交流を深めています。 |

|---|